Li Mollet, später

Während politische Entscheidungsfragen überall auf der Welt mit ja oder nein beantwortet werden, sagt man in Österreich auf eine Entscheidungsfrage oft: „später“. Bereits Kindern wird dieses Wort beigebracht, wenn sie um etwas betteln. Ein Leben lang beherrscht dieses Wort die Entscheidungsfindung, und selbst wenn in hohem Alter jemand um Sterbeassistenz bittet, wird er auf später verwiesen.

Während politische Entscheidungsfragen überall auf der Welt mit ja oder nein beantwortet werden, sagt man in Österreich auf eine Entscheidungsfrage oft: „später“. Bereits Kindern wird dieses Wort beigebracht, wenn sie um etwas betteln. Ein Leben lang beherrscht dieses Wort die Entscheidungsfindung, und selbst wenn in hohem Alter jemand um Sterbeassistenz bittet, wird er auf später verwiesen.

Li Mollet hat mit ihrem Besinnungsbuch über diese Zeitangabe natürlich anderes im Sinn. Bei ihr geht es um „Zeitinstallationen“, die womöglich nicht in der Gegenwart dechiffriert werden können, sondern einen späteren Zeitpunkt der Realisation ins Auge fassen.

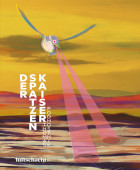

Wir feiern die verrücktesten Jubiläen, ohne oft genau zu wissen, welche Katastrophen und Kämpfe da dahinterstecken. Vor genau hundert Jahren, am 1. September 1923, wurde Tokio durch Brand und Erdbeben vernichtet. In einer dieser Erdbebenspalten verschwand auch das bisherige Regierungssystem und führte zu einem brutalen Machtkampf im Schatten des Kaisertums.

Wir feiern die verrücktesten Jubiläen, ohne oft genau zu wissen, welche Katastrophen und Kämpfe da dahinterstecken. Vor genau hundert Jahren, am 1. September 1923, wurde Tokio durch Brand und Erdbeben vernichtet. In einer dieser Erdbebenspalten verschwand auch das bisherige Regierungssystem und führte zu einem brutalen Machtkampf im Schatten des Kaisertums. Manchmal wird der Literatur ein Programm übergestülpt, das ihre Kundschaft zuerst abarbeiten muss, ehe sie sich dem eigentlichen Text zuwenden darf. So sind es oft Literaturpreise, die vorerst in Marketing-Manier den Text zuschütten, ehe er sich verspätet der Leserschaft erschließt.

Manchmal wird der Literatur ein Programm übergestülpt, das ihre Kundschaft zuerst abarbeiten muss, ehe sie sich dem eigentlichen Text zuwenden darf. So sind es oft Literaturpreise, die vorerst in Marketing-Manier den Text zuschütten, ehe er sich verspätet der Leserschaft erschließt. „Mein Buch untersucht, wodurch das Christentum so subversiv und revolutionär wurde; wie vollständig es die Grundhaltung der lateinischen Christenheit imprägnierte; und warum in einer westlichen Welt, die häufig ein so kompliziertes Verhältnis zu religiösen Ansprüchen hat, so viele ihrer Instinkte nach wie vor – im Guten wie im Schlechten – durch und durch christlich sind. Kurz: Es geht um die größte Geschichte aller Zeiten.“ (S. 27 f)

„Mein Buch untersucht, wodurch das Christentum so subversiv und revolutionär wurde; wie vollständig es die Grundhaltung der lateinischen Christenheit imprägnierte; und warum in einer westlichen Welt, die häufig ein so kompliziertes Verhältnis zu religiösen Ansprüchen hat, so viele ihrer Instinkte nach wie vor – im Guten wie im Schlechten – durch und durch christlich sind. Kurz: Es geht um die größte Geschichte aller Zeiten.“ (S. 27 f) Je größer die Heimat, umso verlorener bewegt sich darin der Heimatlose. Stanislav Struhar versetzt seine Helden in den Modus von Schatten, alles ist seltsam leicht und dennoch bunt, die Konturen der Handlungen gleichen Erinnerungen und fransen zwischendurch aus, die Stabilität der Körper zuckt fahl über jene Oberflächen, auf denen sie agieren. Bald kommt einem die „Höhlenparabel“ von Platon in den Sinn, worin auf der Suche nach Wahrheit alles zu Schatten wird.

Je größer die Heimat, umso verlorener bewegt sich darin der Heimatlose. Stanislav Struhar versetzt seine Helden in den Modus von Schatten, alles ist seltsam leicht und dennoch bunt, die Konturen der Handlungen gleichen Erinnerungen und fransen zwischendurch aus, die Stabilität der Körper zuckt fahl über jene Oberflächen, auf denen sie agieren. Bald kommt einem die „Höhlenparabel“ von Platon in den Sinn, worin auf der Suche nach Wahrheit alles zu Schatten wird. Für gewöhnlich läuft das Leben so dahin, ehe dann vielleicht ein Spatz vom Himmel fällt, um dem Ganzen eine Überschrift zu geben.

Für gewöhnlich läuft das Leben so dahin, ehe dann vielleicht ein Spatz vom Himmel fällt, um dem Ganzen eine Überschrift zu geben. Werkzeuge lassen sich in zwei Richtungen hin einsetzen, einmal, um einen bestimmten Sachverhalt zu erkunden, zu korrigieren oder zu optimieren, und im umgekehrten Sinn, indem man schaut, wofür sich dieses Werkzeug zusätzlich verwenden ließe.

Werkzeuge lassen sich in zwei Richtungen hin einsetzen, einmal, um einen bestimmten Sachverhalt zu erkunden, zu korrigieren oder zu optimieren, und im umgekehrten Sinn, indem man schaut, wofür sich dieses Werkzeug zusätzlich verwenden ließe. „Immanuel Kant ist der bedeutendste Philosoph der Neuzeit, die Kritik der reinen Vernunft ein Meilenstein der Geistesgeschichte. Seit Platon und Aristoteles hat niemand über so viele und unterschiedliche Themen tiefer und innovativer nachgedacht als Kant. Er «zermalmte» die traditionelle Metaphysik – und begründete eine neue. Er erklärte die Entstehung unseres Planetensystems und formulierte den kategorischen Imperativ. Er war Wegbereiter des Kosmopolitismus und der modernen Idee der Menschenwürde.“ (S. 13)

„Immanuel Kant ist der bedeutendste Philosoph der Neuzeit, die Kritik der reinen Vernunft ein Meilenstein der Geistesgeschichte. Seit Platon und Aristoteles hat niemand über so viele und unterschiedliche Themen tiefer und innovativer nachgedacht als Kant. Er «zermalmte» die traditionelle Metaphysik – und begründete eine neue. Er erklärte die Entstehung unseres Planetensystems und formulierte den kategorischen Imperativ. Er war Wegbereiter des Kosmopolitismus und der modernen Idee der Menschenwürde.“ (S. 13) Historische Zeitepochen werden oft nach psychischen Klein-Befindlichkeiten benannt, ehe sich dann ein großer Begriff durchsetzt wie beim Barock oder der Romantik. Um 1900 wurde etwa vom „nervösen Zeitalter“ gesprochen, weil der Erste Weltkrieg ja noch auf sich warten ließ. Die Gegenwart hat ebenfalls viele Probe-Begriffe im Umlauf. Unter anderem verwendet sie den Ausdruck „Wutbürger“, um den Auflauf irritierter Menschen zu beschreiben.

Historische Zeitepochen werden oft nach psychischen Klein-Befindlichkeiten benannt, ehe sich dann ein großer Begriff durchsetzt wie beim Barock oder der Romantik. Um 1900 wurde etwa vom „nervösen Zeitalter“ gesprochen, weil der Erste Weltkrieg ja noch auf sich warten ließ. Die Gegenwart hat ebenfalls viele Probe-Begriffe im Umlauf. Unter anderem verwendet sie den Ausdruck „Wutbürger“, um den Auflauf irritierter Menschen zu beschreiben. In manchen Kulturen wird das Parterre eines Gebäudes mit „Plattform eins“ bezeichnet. Das trifft sich gut, denn unter Parterre versteht man im psychologischen Kontext einen Zustand, bei dem die Helden seltsam am Boden sind. – „Heute bin ich wieder ganz Parterre!“

In manchen Kulturen wird das Parterre eines Gebäudes mit „Plattform eins“ bezeichnet. Das trifft sich gut, denn unter Parterre versteht man im psychologischen Kontext einen Zustand, bei dem die Helden seltsam am Boden sind. – „Heute bin ich wieder ganz Parterre!“