Charlotte Schubert, Der Tod der Tribune

Das Leben des Brüderpaares Tiberius und Caius Gracchus war kurz, ihr Nachleben lang. Obwohl von Geburt, Herkommen und Erziehung für eine großartige Karriere bestimmt, fanden sie beide einen frühen und tragischen Tod. Ihr Schicksal bedeutete den Anfang vom Ende der römischen Republik. Wie ihre Politik, ihre großen Reformvorhaben und ihr früher Tod zusammenhängen, ist das Thema dieses Buches.

Das Leben des Brüderpaares Tiberius und Caius Gracchus war kurz, ihr Nachleben lang. Obwohl von Geburt, Herkommen und Erziehung für eine großartige Karriere bestimmt, fanden sie beide einen frühen und tragischen Tod. Ihr Schicksal bedeutete den Anfang vom Ende der römischen Republik. Wie ihre Politik, ihre großen Reformvorhaben und ihr früher Tod zusammenhängen, ist das Thema dieses Buches.

Das Geschichtsbuch „Der Tod der Tribune“ setzt sich mit der Politik der beiden Brüder Tiberius und Caius Gracchus in Rom gegen Ende des 2. Jahrhunderts v. Chr. auseinander, einer Umbruchszeit, die den Anfang vom Ende der römischen Republik einleiten soll und an deren Anfang der Mord an den beiden Volkstribunen steht.

„Das übergeordnete Ziel des Projektes ist es, israelische und palästinensische Schulkinder im Alter von 15 bis 17 Jahren an die historischen Narrative des 20. Jahrhunderts der jeweils anderen Seite heranzuführen, denn diese lesen sie nicht in ihren Schulbüchern. Es soll den Kindern helfen, ihr Wissen über die offiziellen Versionen und Narrative der jeweiligen Seite hinaus zu erweitern. Es soll Geschichte aus einer vielseitigen Perspektive lehren, anstatt die Kinder weiter mit einseitigen Darstellungen zu indoktrinieren, und schließlich soll es Lehrer darin ausbilden, Geschichte/n aus der Sicht mehrerer Perspektiven zu lehren.“

„Das übergeordnete Ziel des Projektes ist es, israelische und palästinensische Schulkinder im Alter von 15 bis 17 Jahren an die historischen Narrative des 20. Jahrhunderts der jeweils anderen Seite heranzuführen, denn diese lesen sie nicht in ihren Schulbüchern. Es soll den Kindern helfen, ihr Wissen über die offiziellen Versionen und Narrative der jeweiligen Seite hinaus zu erweitern. Es soll Geschichte aus einer vielseitigen Perspektive lehren, anstatt die Kinder weiter mit einseitigen Darstellungen zu indoktrinieren, und schließlich soll es Lehrer darin ausbilden, Geschichte/n aus der Sicht mehrerer Perspektiven zu lehren.“ „Das Wasser begegnet uns als Rätsel. Es hat keine Form, kann aber jede Form annehmen. Es lässt sich berühren, aber nicht halten. Es rinnt durch die Finger, als wäre es ohne Substanz, und dennoch gilt es als Grundlage des Lebens auf diesem Planeten. Wissenschaftlich ausgedrückt: Es besteht aus Sauerstoff und Wasserstoff. Das Molekül H2O, eine im Prinzip simpel erscheinende chemische Verbindung, die aber enorme Komplexität aufweist und alle klimatischen und biologischen Prozesse auf der Erde prägt.“ (S. 12)

„Das Wasser begegnet uns als Rätsel. Es hat keine Form, kann aber jede Form annehmen. Es lässt sich berühren, aber nicht halten. Es rinnt durch die Finger, als wäre es ohne Substanz, und dennoch gilt es als Grundlage des Lebens auf diesem Planeten. Wissenschaftlich ausgedrückt: Es besteht aus Sauerstoff und Wasserstoff. Das Molekül H2O, eine im Prinzip simpel erscheinende chemische Verbindung, die aber enorme Komplexität aufweist und alle klimatischen und biologischen Prozesse auf der Erde prägt.“ (S. 12) „Burke jedoch kann nur in seinem eigenen Jahrhundert verstanden werden. Politik war für ihn keine Sache von Ideologien, sondern die an den Tugenden der Klugheit und Mäßigung orientierte Suche nach Lösungen für konkrete Probleme. Als Whig, der nur angesichts der Französischen Revolution die Notwendigkeit verspürte, sich als »Old Whig« zu bezeichnen, war er ein Kind des Zeitalters der Aufklärung.“ (S. 10)

„Burke jedoch kann nur in seinem eigenen Jahrhundert verstanden werden. Politik war für ihn keine Sache von Ideologien, sondern die an den Tugenden der Klugheit und Mäßigung orientierte Suche nach Lösungen für konkrete Probleme. Als Whig, der nur angesichts der Französischen Revolution die Notwendigkeit verspürte, sich als »Old Whig« zu bezeichnen, war er ein Kind des Zeitalters der Aufklärung.“ (S. 10) „In ihrer Intensität und geographischen Reichweite waren die Revolutionen von 1848 einzigartig – zumindest in der europäischen Geschichte. Weder die Französische Revolution von 1789 noch die Revolution von 1830, weder die Pariser Kommune von 1871 noch die russischen Revolutionen von 1905 und 1917 lösten eine vergleichbare transkontinentale Lawine aus.“ (S. 9)

„In ihrer Intensität und geographischen Reichweite waren die Revolutionen von 1848 einzigartig – zumindest in der europäischen Geschichte. Weder die Französische Revolution von 1789 noch die Revolution von 1830, weder die Pariser Kommune von 1871 noch die russischen Revolutionen von 1905 und 1917 lösten eine vergleichbare transkontinentale Lawine aus.“ (S. 9) „Das vorliegenden Buch ist […] keine antiquarische Historie, sondern geht genealogisch von der japanischen Gesellschaft und Kultur im globalen Kontext aus, wie sie sich uns heute präsentiert, und sucht deren Entstehung historisch zu erhellen. Dabei gebührt der vormodernen Geschichte eine ausführliche Behandlung, allein schon, weil sie Referenzpunkt zahlreicher Identitätsaussagen in der Gegenwart ist.“ (S. 8)

„Das vorliegenden Buch ist […] keine antiquarische Historie, sondern geht genealogisch von der japanischen Gesellschaft und Kultur im globalen Kontext aus, wie sie sich uns heute präsentiert, und sucht deren Entstehung historisch zu erhellen. Dabei gebührt der vormodernen Geschichte eine ausführliche Behandlung, allein schon, weil sie Referenzpunkt zahlreicher Identitätsaussagen in der Gegenwart ist.“ (S. 8) „Es ist fünf nach zwölf. Wir können es uns nicht leisten, zu warten. Es ist entscheidend, dass wir uns sofort mit den Grundlagen und Auswirkungen der KI auseinandersetzen.“

„Es ist fünf nach zwölf. Wir können es uns nicht leisten, zu warten. Es ist entscheidend, dass wir uns sofort mit den Grundlagen und Auswirkungen der KI auseinandersetzen.“ Der einzige Außenpolitiker von europäischem Rang, den Österreich momentan aufbieten kann, ist Paul Lendvai. Seit Jahrzehnten arbeitet er als Korrespondent, Journalist, Historiker und Verleger daran, die Unwissenden mit den Mächtigen in Verbindung zu bringen. Freilich hat sich etwas Glitschiges in die Nachrichtenwelt eingeschlichen: Was man früher diplomatisches Wirken genannt hat, lässt sich heute am besten mit „Heuchelei“ umschreiben.

Der einzige Außenpolitiker von europäischem Rang, den Österreich momentan aufbieten kann, ist Paul Lendvai. Seit Jahrzehnten arbeitet er als Korrespondent, Journalist, Historiker und Verleger daran, die Unwissenden mit den Mächtigen in Verbindung zu bringen. Freilich hat sich etwas Glitschiges in die Nachrichtenwelt eingeschlichen: Was man früher diplomatisches Wirken genannt hat, lässt sich heute am besten mit „Heuchelei“ umschreiben. „Der folgende Abriss der (westlichen) politischen Philosophie in ihrer geschichtlichen Entwicklung von der klassischen Antike über das christlich geprägte Mittelalter bis zur Neuzeit und zu den jüngeren und jüngsten Entwicklungen stellt repräsentative philosophische Positionen zu den Formen und Normen der politischen Gemeinschaft in den jeweiligen Kontext von Staat und Gesellschaft. Durch die Verbindung von politischer Philosophie mit politischer Geschichte soll das philosophische Denken in seinen Zeitbezügen erhellt werden …“ (S. 7)

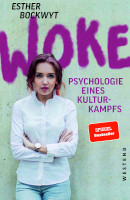

„Der folgende Abriss der (westlichen) politischen Philosophie in ihrer geschichtlichen Entwicklung von der klassischen Antike über das christlich geprägte Mittelalter bis zur Neuzeit und zu den jüngeren und jüngsten Entwicklungen stellt repräsentative philosophische Positionen zu den Formen und Normen der politischen Gemeinschaft in den jeweiligen Kontext von Staat und Gesellschaft. Durch die Verbindung von politischer Philosophie mit politischer Geschichte soll das philosophische Denken in seinen Zeitbezügen erhellt werden …“ (S. 7) „Der zentral vorgebrachte Anspruch der Bewegung, Diskriminierung und Unterdrückung von bestimmten Gruppen abbauen zu wollen, macht Wokeness auf den ersten Blick unangreifbar und attraktiv. Ihre Appelle nach Gerechtigkeit, Diversität oder Antirassismus sind positiv besetzt. Das macht ihr destruktives Potenzial viel schwieriger zu erkennen als das anderer radikalisierter Orientierungen.“ (S. 9)

„Der zentral vorgebrachte Anspruch der Bewegung, Diskriminierung und Unterdrückung von bestimmten Gruppen abbauen zu wollen, macht Wokeness auf den ersten Blick unangreifbar und attraktiv. Ihre Appelle nach Gerechtigkeit, Diversität oder Antirassismus sind positiv besetzt. Das macht ihr destruktives Potenzial viel schwieriger zu erkennen als das anderer radikalisierter Orientierungen.“ (S. 9)