Wolfgang Hermann, Walter oder die ganze Welt

Die Welt schrumpft in kleinen Städten an der Peripherie zu einer Trommel, auf der sich trefflich ein Polizist aufstellen lässt, der den Weltverkehr regelt.

Die Welt schrumpft in kleinen Städten an der Peripherie zu einer Trommel, auf der sich trefflich ein Polizist aufstellen lässt, der den Weltverkehr regelt.

Wolfgang Hermanns subtile Heimatbeschreibung geht der Frage nach, welches Okular man einer Erzählung vorspannen muss, damit die Welt in einer harmonisch-humanen Verhältnismäßigkeit erscheint. „Walter oder die ganze Welt“ handelt von einem Polizisten in einer Vorarlberger Kleinstadt in den 1960er Jahren.

Wer einmal ein Jahrhundertbuch geschrieben hat, kann auch seine übrigen Texte nicht mehr im Schatten halten. Zwar fallen diese Texte dem Gesetz der Erinnerungsschwerkraft gehorchend ins bodenlose Vergessen, sie werden aber von Nachlasspflegern und angehenden Archivaren immer wieder hervorgeholt, gedreht und gewendet und frisch für den literarischen Verzehr paniert.

Wer einmal ein Jahrhundertbuch geschrieben hat, kann auch seine übrigen Texte nicht mehr im Schatten halten. Zwar fallen diese Texte dem Gesetz der Erinnerungsschwerkraft gehorchend ins bodenlose Vergessen, sie werden aber von Nachlasspflegern und angehenden Archivaren immer wieder hervorgeholt, gedreht und gewendet und frisch für den literarischen Verzehr paniert. Die Himmelsstiege kann durchaus auch als Paradoxon gelesen werden: Während jemand philosophisch den Weg der Befreiung erklimmt, macht er die Hölle der Schwerkraft und anderer körperlicher Handicaps mit.

Die Himmelsstiege kann durchaus auch als Paradoxon gelesen werden: Während jemand philosophisch den Weg der Befreiung erklimmt, macht er die Hölle der Schwerkraft und anderer körperlicher Handicaps mit. In der Soziologie gibt es auch einen spielerischen Zugang zu den Fakten, aber die Ergebnisse sind dann immer ernüchternd realistisch und beileibe kein Spiel. In der Abwandlung eines unschuldigen Kinderspiels lässt sich durchaus intensiv das eigene Leben durchspielen mit der Anleitung: Zeige deine Klasse!

In der Soziologie gibt es auch einen spielerischen Zugang zu den Fakten, aber die Ergebnisse sind dann immer ernüchternd realistisch und beileibe kein Spiel. In der Abwandlung eines unschuldigen Kinderspiels lässt sich durchaus intensiv das eigene Leben durchspielen mit der Anleitung: Zeige deine Klasse! Geschichten, die gut ausgehen, sind in der Gegenwartsliteratur ziemlich selten, weil die Anleitung zum Glücklichsein meist in den Sachbüchern verhandelt wird.

Geschichten, die gut ausgehen, sind in der Gegenwartsliteratur ziemlich selten, weil die Anleitung zum Glücklichsein meist in den Sachbüchern verhandelt wird. Magische Wörter zwingen dazu, die Eigen-Phantasie in Sekundenschnelle anzuregen und auszuleben. Das schöne „Winterrot“ ist voller Widerspruch, trifft doch die Kälte auf die Wärme. Der Raser wird an rotglühende Bremsscheiben denken, wenn er im Winter sein Fahrzeug gerade noch zum Stehen bringt, ein Poet wird von der untergehenden Sonne schwärmen, die gerade im Winter besonders erhitzt untergeht, und Outdoor-Freaks denken an rot angelaufene Nasen oder Wangen, wenn die Kälte ungebremst auf das Antlitz trifft.

Magische Wörter zwingen dazu, die Eigen-Phantasie in Sekundenschnelle anzuregen und auszuleben. Das schöne „Winterrot“ ist voller Widerspruch, trifft doch die Kälte auf die Wärme. Der Raser wird an rotglühende Bremsscheiben denken, wenn er im Winter sein Fahrzeug gerade noch zum Stehen bringt, ein Poet wird von der untergehenden Sonne schwärmen, die gerade im Winter besonders erhitzt untergeht, und Outdoor-Freaks denken an rot angelaufene Nasen oder Wangen, wenn die Kälte ungebremst auf das Antlitz trifft. „Für dieses Begleitmaterial wurde das Buch in drei chronologische Abschnitte gegliedert. Zu jedem dieser Abschnitte gibt es zunächst einen didaktischen Teil und anschließend Kopiervorlagen für die Schülerhand. Der Lehrerteil enthält Zusammenfassungen jedes Kapitels, Fragen zum Textverständnis und Anregungen zur kreativen Erarbeitung des Inhalts.“ (S. 3)

„Für dieses Begleitmaterial wurde das Buch in drei chronologische Abschnitte gegliedert. Zu jedem dieser Abschnitte gibt es zunächst einen didaktischen Teil und anschließend Kopiervorlagen für die Schülerhand. Der Lehrerteil enthält Zusammenfassungen jedes Kapitels, Fragen zum Textverständnis und Anregungen zur kreativen Erarbeitung des Inhalts.“ (S. 3) Die wahren Monster humpeln nicht als wuchtige Gestalten über die Leinwand, sondern als amorphe Schreckgespinste durch die Seele.

Die wahren Monster humpeln nicht als wuchtige Gestalten über die Leinwand, sondern als amorphe Schreckgespinste durch die Seele. Mutterland klingt ähnlich wie Muttertag sehr kämpferisch gutmeinend und kann letztlich nur mit Sarkasmus beschrieben werden. Mutterland ist auf den ersten Blick auch das gegenderte Vaterland, das mit einem patriotischen Weichzeichner porträtiert wird.

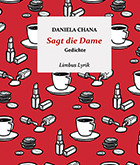

Mutterland klingt ähnlich wie Muttertag sehr kämpferisch gutmeinend und kann letztlich nur mit Sarkasmus beschrieben werden. Mutterland ist auf den ersten Blick auch das gegenderte Vaterland, das mit einem patriotischen Weichzeichner porträtiert wird. Gedichte können ohne jegliche Ordnung auskommen und wie gefallene Blätter durch den Garten strömen. Wenn man sie dann einzeln aufklaubt, merkt man, dass sie sich alle einem Baum, Zweig, ja sogar Andock-Punkt zuordnen lassen.

Gedichte können ohne jegliche Ordnung auskommen und wie gefallene Blätter durch den Garten strömen. Wenn man sie dann einzeln aufklaubt, merkt man, dass sie sich alle einem Baum, Zweig, ja sogar Andock-Punkt zuordnen lassen.