Während die einen die deutsche Sprache in Gefahr sehen, aus ideologischen Gründen durch das Gendern ihre „Leichtigkeit und Verständlichkeit“ zu verlieren, sind andere davon überzeugt, dass mit einer „gendergerechten Sprache“ die Wirklichkeit verändert und die realen Lebensverhältnisse von Frauen in einer „männlich dominierten Welt“ verbessert werden können.

Während die einen die deutsche Sprache in Gefahr sehen, aus ideologischen Gründen durch das Gendern ihre „Leichtigkeit und Verständlichkeit“ zu verlieren, sind andere davon überzeugt, dass mit einer „gendergerechten Sprache“ die Wirklichkeit verändert und die realen Lebensverhältnisse von Frauen in einer „männlich dominierten Welt“ verbessert werden können.

Dazwischen steht der Rat für deutsche Rechtschreibung, an dem sich die Regierungen der deutschsprachigen Länder als maßgebende Instanz für die deutsche Rechtschreibung verpflichtend orientieren. Was steckt hinter dem zum Teil vehement und verbissen geführten Streit um das Gendern, der weit über einen sprachwissenschaftlichen Diskurs hinausgeht und eine gesellschaftspolitische Dimension angenommen hat?

Im Zentrum der Diskussion über gendergerechte Sprache steht auf grammatikalischer Ebene das generische Maskulinum und auf gesellschaftsphilosophischer Ebene die Frage, welchen Einfluss die Sprache auf die gesellschaftliche Wirklichkeit ausübt, wobei beide Fragestellungen eng miteinander verbunden werden.

Dahinter drängen sich aber auch zentrale philosophische und politische Fragen, die zur gesellschaftlichen Diskussion stehen: Lassen sich soziale und gesellschaftliche Ungerechtigkeiten, die auch in der Sprache ihren Widerhall finden, dadurch beheben, dass sie aus der Sprache entfernt werden? Kann eine Sprache ungerecht sein? Was ist Sprache? Was ist Wirklichkeit? In welchem Verhältnis stehen Sprache und Wirklichkeit und kann Sprache Wirklichkeit schaffen?

Die philosophischen Grundlagen für das „Gendern“ entwickelten sich im Poststrukturalismus Ende der 1960-er Jahre, wo das Verhältnis zwischen sprachlicher Praxis und gesellschaftlicher Wirklichkeit im Zentrum der kritischen Analyse stand. Maßgeblich inspiriert vom französischen Philosoph Michel Foucault wurden Feministische Theoriebildungen und die Gender Studies, mit der amerikanischen Philosophin Judith Butler als wichtigster Vertreterin, die das tradierte binäre System männlich / weiblich als Ausdruck patriarchaler Kultur schlicht ablehnte.

Der französische Philosoph Jacques Derrida, der als Begründer des Dekonstruktivismus gilt, stellte die bis dahin gültigen Auffassungen von Literatur, Sprache aber auch die unausgesprochenen Grundlagen des Denkens radikal in Frage. Mit methodischem Zweifel wird jegliche Struktur des Denkens als Form einer Hierarchie, als Ausdruck von Macht betrachtet. Dabei gerät vor allem „das Nichtgesagte“ ins Blickfeld, das durch seine sprachliche Dekonstruktion erkennbar gemacht werden soll. Die aus den aufgedeckten Widersprüchen resultierende Erkenntnis bleibt jedoch subjektiv.

Für den Dekonstruktivismus spiegeln sich in der Sprache die Machtstrukturen wieder.

Wolfram Pfreundschuh kritisiert am Dekonstruktivismus seine „manipulative Intelligenz“, die als selbstverständlich vorausgesetzt werde.

„Wirklichkeit selbst sei nur Konstruktion, die gleich einer Fiktion von sich bewusst werdenden Menschen beherrscht werden kann. Alle wirklichen Gegensätze werden so lediglich Entgegensetzungen philosophierten Seins.“

Die Anfänge "gendergerechter Sprache"

Wegweisend für die Entwicklung „gendergerechter Sprache“ war die feministische Sprachkritik zu Beginn der 1980-er Jahre bei der Luise F. Pusch mit ihrem Sachbuch „Das Deutsche als Männersprache“ eine wichtige Rolle spielte. Darin untersuchte Pusch den Sexismus in der deutschen Sprache und versuchte deren Struktur als Sprache des Patriarchats zu entlarven. Ziel war es, Frauen und Männer Chancengleichheit im Gemeintsein und Identifiziertwerden in der Sprache zu gewähren, weil Sprache nicht nur ein bestimmtes Bewusstsein zum Ausdruck bringt, sondern auch Bewusstsein prägt und Wirklichkeit schafft. Kritisiert wird, dass die deutsche Sprache den Mann als Norm festgelegt, während Frauen extra bezeichnet werden müssen, um sichtbar zu sein. Neben der Analyse werden auch Vorschläge präsentiert, wie ein geschlechtergerechter Sprachwandel durch neue Lexeme, grammatische Regeln und Redeweisen eingeführt werden könnte.

Luise F. Pusch sieht in der Veränderung der Sprache, wie sie in einem Interview unterstreicht, einen zentralen Schritt zur Gleichheit der Geschlechter:

„Natürlich ist es ein Streit um Worte. Wir leben aber doch im Zeitalter der Information. Und Sprache ist das Mittel der Information. Wie wollen Sie denn zwischen Worten und Information unterscheiden? Die Worte sind die Sache selber. Gleiche Erwähnung ist genauso wichtig wie gleiche Bezahlung.“

taz: Linguistin Luise F. Pusch: "Worte sind die Sache selber"

Im Mittelpunkt des Streits um "gendergerechte Sprache" steht das generische

Maskulinum und die Frage, ob es sich dabei um eine neutrale oder eine

sexusmarkierte Form handelt.

Sprachwissenschaftliche Betrachtung von Genderbefürwortern

„Dreh- und Angelpunkt der Auseinandersetzung um geschlechtergerechte Sprache ist das sogenannte generische Maskulinum. Es bezeichnet den Sprachgebrauch, dass männliche Bezeichnungen für alle Personen ‚gelten‘, d.h. dass z. B. Schüler eine neutrale Bezeichnung für Schüler*innen jeglichen Geschlechts sei.“ (Müller Spitzer, S. 1)

Die deutsche Linguistin Carolin Müller-Spitzer bezweifelt, dass das geschlechtsübergreifende Maskulinum bereits seit Jahrhunderten in Verwendung sei, d.h., dass die Bezeichnung „Schüler eine neutrale Bezeichnung für Schüler*innen jeglichen Geschlechts sei.“ (vgl. Müller Spitzer, S. 1)

Mit einem Verweis auf das Werk des deutschen Sprachforscher Johann Christoph Gottsched „Grundlegung einer deutschen Sprachkunst“ (1748) widerspricht Müller-Spitzer der Annahme, dass das sogenannte generische Maskulinum immer schon als neutrale Standardverwendung verstanden worden ist.

Gottsched führt darin aus, dass Wörter, die männliche Namen, Ämter, Würden oder Verrichtungen zum Ausdruck bringen auch männlichen Geschlechts sind. Wörter die Namen, Benennungen, Ämter, Titel, Würden und Verrichtungen des Frauenvolkes benennen sind weiblichen Geschlechts.

Damit wird eine neutrale Verwendung des generischen Maskulinums grundsätzlich in Frage gestellt, weil sich in den Bezeichnungen von Personen immer schon eine geschlechtsspezifische Betrachtung gesellschaftlicher Verhältnisse wiederspiegle. Erst in der Nachkriegszeit und dem Vordringen von Frauen in immer mehr männliche Bereiche der Gesellschaft und des Berufslebens, habe sich das „Mitmeinen von Frauen“ unter den grammatisch männlichen Bezeichnungen zum üblichen Sprachgebrauch entwickelt.

Mit dem Vordringen von Frauen in früher männerspezifische Berufe wird

der gewohnte Sprachgebrauch zunehmend in Frage gestellt.

Mit der de facto Gleichsetzung von grammatischem und biologischem Geschlecht, kommt der abwertend verstandenen Erklärung „mitgemeint“ eine zentrale Bedeutung zu. Daraus lassen sich nun psychologische Untersuchungen und Tests kreieren, die nachweisen sollen, welchem Geschlecht die Testpersonen bestimmte Bezeichnungen zuordnen und welche Schlussfolgerungen daraus gezogen werden können.

Davon ausgehend wirft Müller-Spitzer die grundsätzliche Frage nach dem Sinn und Zweck von Grammatik auf. Eine lebendige Sprache entwickele sich durch Sprech- und Schreibhandlungen ihrer Sprachteilnehmer permanent weiter. Grammatik lässt sich demnach als eine Art Deutungskonstrukt für den Sprachgebrauch verstehen, um die Sprache für andere erklärbar und analysierbar zu machen. Der Terminus „generisches Maskulinum“ diene in dieser Hinsicht manchen dazu, den vorherrschenden Sprachgebrauch und seine Regularitäten zu erklären, was die Kritik der feministischen Linguistik seit den 1970er Jahren zunehmend in Frage gestellt habe.

„Nun folgt aber – wie immer – aus diesem Sein kein Sollen. D.h., wenn wir lange mit grammatisch männlichen Personenbezeichnungen auf alle Geschlechter verwiesen haben, heißt das nicht, dass das auf immer der bessere, natürlichere, stimmigere Weg sein muss.“ (Müller-Spitzer, S. 3)

Studien hätten belegt, dass „grammatisch männliche Personenbezeichnungen im Sprachverständnis oft nicht neutral verstanden, sondern eher als Referenzen auf männliche Personen verstanden werden. Auch im Plural führt das grammatische Geschlecht dazu, dass Personenbezeichnungen im generischen Maskulinum nicht geschlechtsübergreifend interpretiert werden. Das grammatische Geschlecht bewirkt eine Hinwendung zur „mentalen Repräsentation von Männern“ (vgl. Müller-Spitzer, S. 4)

Das grammatische Geschlecht steuert sozusagen die Assoziationsrichtung.

Untersucht wurden die Auswirkungen der Sprache auf die Chancengleichheit von Männern und Frauen und somit auch die ökonomischen Folgen von geschlechtsspezifischen Genus-Systemen. Die Ergebnisse würden zeigen, dass Sprachen ohne geschlechtsspezifisches Genus-System am bestem abschneiden.

Mit Hilfe von Assoziationstest soll aufgezeigt werden, dass in der deutschen

Sprache Personenbezeichnungen vorwiegend männlich dominiert sind.

„Die Autor*innen zeigen, dass das Sprechen einer geschlechtsspezifischen Muttersprache mit einer geringeren Erwerbsbeteiligung und einem niedrigeren Bildungsniveau von Frauen verbunden ist.“

(Müller-Spitzer, S. 4)

Mit diesem Schluss wird suggeriert, dass die sozialen Verhältnisse einer Gesellschaft, das Bildungsniveau und die beruflichen Erfolgsmöglichkeiten in einem engen Zusammenhang mit der Sprache stehen und Veränderungen in der Sprache Verbesserungen oder Verschlechterungen nach sich ziehen würden. Für die deutsche Sprache gilt somit das Ziel, das generische Maskulinum zu vermeiden, zu umschreiben oder durch die Nennung von männlichen und weiblichen Bezeichnungen zu ersetzen, wodurch sich Chancengleichheit erzielen lasse.

„Sprache hat die Aufgabe, die Wirklichkeit abzubilden. Die gesellschaftliche Wirklichkeit passt heute vielfach aber nicht mehr zum traditionellen Sprachgebrauch wie z. B. dem geschlechtsübergreifenden Maskulinum, deshalb entwickelt die Diskussion um geschlechtergerechte Sprache gerade auch eine so starke Dynamik.“

(Müller-Spitzer, S. 6)

Die Bedeutung der Sprache lasse sich auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen und für soziale Fragen der Gegenwart wie Klasse, Rasse, Geschlecht, Moral, Pluralismus, Zusammenhalt, Gleichheit, Gerechtigkeit etc. nachweisen.

Die Forderung und Umsetzung von geschlechtergerechter Sprache und der Sichtbarmachung von „Geschlechterdiversität“ hat für Müller-Spitzer mittlerweile eine ungeahnte Dynamik angenommen.

„Das ist meines Erachtens jedoch kein Zeichen von Sprachdiktatur, sondern ein Sprachwandelphänomen, das aber natürlich sprachpolitisch motiviert ist. Wenn sich immer mehr Menschen dafür interessieren, die geschlechtliche Vielfalt sprachlich sichtbar zu machen, dann wird sich Sprache dadurch nachhaltig verändern; wenn nicht, dann nicht.“

(Müller-Spitzer, S. 9)

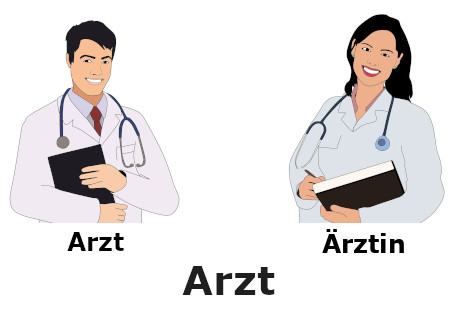

Wird die Bezeichnung "Arzt" allgemein verwendet oder werden damit nur

männliche Ärzte angesprochen?

Auch Miriam Lind und Damaris Nübling weisen darauf hin, dass das generisches Maskulinum nicht geschlechtsneutral aufgefasst wird. So zeigen psycholinguistische Studien, dass maskuline Personenbezeichnungen und Berufsbezeichnungen männliche Vorstellungen wecken, selbst wenn der Beruf von mehr Frauen ausgeübt wird, wie z.B. die Berufsbezeichnungen Pfleger oder Erzieher. Es zeige sich auch: Je spezifischer die bezeichnete Person, desto eher verweist das Genus auf das biologische Geschlecht.

„Werden statt vermeintlich generischer Maskulina wie Ingenieure Paarformen wie Ingenieurinnen und Ingenieure verwendet, so erhöht dies nicht nur die Repräsentanz weiblicher Berufsausübender, sondern führt auch zu veränderten Genderkonzepten über diese Berufe. Genus beeinflusst also gerade bei Kindern das Bewusstsein.“

(Lind/Nübling, S. 41)

Wie politisch aufgeladen die Diskussion über „gendergerechte Sprache“ ist, zeigt die Internetbloggerin und Referentin Anne Wizorek in ihrem Beitrag „Vom Gender-Kampfplatz zum Sprachspielraum“, indem sie erklärt, dass der Begriff „Gendern“ vor allem von rechter Seite mit Zerrbildern und Lügen aufgeladen und von seiner tatsächlichen Bedeutung entfernt werde. Damit werden die Fronten klar abgesteckt: Wer Gendern kritisiert oder ablehnt ist konservativ bis rechts.

Dabei geht es nicht mehr nur darum Frauen in der Sprache stärker sichtbar zu machen, sondern auch eine neue Geschlechtervielfalt im Sinne der LGTBQ-Bewegung, also das soziale, das gelebte und das gefühlte Geschlecht, abzubilden:

„Gender ist das Geschlecht, das sich in unserem Kopf abspielt und nicht das, was wir in der Unterhose haben.“

(Wizorek, S. 4)

Beim Gendern gehe es darum, die geschlechtliche Vielfalt unserer Wirklichkeit auch sprachlich besser abzubilden. Dabei wird als wissenschaftlich erwiesen vorausgesetzt, dass es mehr als zwei biologische Geschlechter gibt, bzw. wird das Geschlecht, das sich jeder in seinem Kopf vorstellen kann als allgemein zu akzeptierende Wirklichkeit verstanden. Da die Welt nicht nur aus Männern besteht, gibt es keinen Grund ausschließlich in männlicher Form zu denken.

Durch die Begriffsverzerrung von Gender-Gegnern könnten Menschen ohne Fachwissen die Diskussion über das Gendern nicht mehr richtig nachvollziehen. Das Sprechen und Schreiben drückt unsere Vorstellungswelt aus und beeinflusst diese wiederum.

„Sprache schafft Wirklichkeit – und Wirklichkeit schafft Sprache.“

(Wizorek, S. 4)

Dieser zentrale Satz über die Wirklichkeit steht im Mittelpunkt zahlreicher Debatten, die davon ausgehen, gesellschaftliche Reformen vor allem über die Sprache erreichen zu können.

Mit Hilfe "genderechter Sprache" sollen auch klassische Berufsbilder

aufgebrochen werden.

Der deutsche Linguist Horst J. Simon begrüßt die Forschungen auf dem Gebiet der gendergerechten Sprache für den gesellschaftlichen Diskurs und betrachtet Sprache als Mittel, um die eigene politische und kulturelle Position zu markieren. Daneben kritisiert er eine „kleine aber lautstarke Gruppe von Linguisten, für die nur die traditionellen Sprachformen „richtig“ und akzeptabel seien.

„Wer der Ansicht ist, dass diskriminierungssensibles Sprechen hohen gesellschaftlichen Wert besitzt, wird Formen geschlechtergerechten Sprachgebrauchs benutzen. Wer umgekehrt solche Formen nicht verwendet, setzt sich zumindest dem Verdacht aus, das Vermeiden geschlechtsbezogener Diskriminierung als wenig wichtig zu erachten.“

(Simon, S. 21)

Gabriele Diewald und Anja Steinhauer treten im „Duden – Richtig gendern“ den oft ideologisch begründeten oder wertebasierten Abwehrreaktionen gegen Veränderungen der Sprache entgegen.

„Eine solche Haltung verkennt, dass bereits ab der frühen Kindheit bei der Verwendung sprachlicher Zeichen eben nicht nur die unmittelbar zuzuordnende Bedeutung, sondern auch assoziative Bedeutungen, Meinungen, Vorurteile usw. aktiviert werden. Auch diese stereotypischen Zuschreibungen sollen durch den Gebrauch gendergerechter Sprache aufgelöst werden.“

Duden: Richtig gendern

>> Wie "geschlechtergerecht" kann Sprache sein? – Teil 2

>> Wie "geschlechtergerecht" kann Sprache sein? – Teil 3

Quellen:

- Carolin Müller-Spitzer, Geschlechtergerechte Sprache: Sprachreport Heft 2/2021 – 37. Jahrgang, S. 1-13:

- Miriam Lind / Damaris Nübling, Sprache und Bewusstsein. In: Aus Politik und Zeitgeschichte: Geschlechtergerechte Sprache, 72. Jg. 5-7/2022, S. 36-42

- Huggendubel, Duden – Richtig gendern (Leseprobe)

- Anne Wizorek, Vom Gender-Kampfplatz zum Sprachspielraum. In: Aus Politik und Zeitgeschichte: Geschlechtergerechte Sprache, 72. Jg. 5-7/2022, S. 4-5

- Horst Simon, Sprache macht Emotionen. In: Aus Politik und Zeitgeschichte: Geschlechtergerechte Sprache, 72. Jg. 5-7/2022, S. 16-22

Weiterführende Links:

- Magazin Philosophie: Feminismus mit Foucault

- Stefan Lindl: Die Macht der Sprache

- Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg: Gendern: Ein Pro und Contra

- Universität Kiel: Literaturwissenschaft Online - Dekonstruktion

- Kulturkritik: Wolfram Pfreundschuh - Dekonstruktivismus

- Zum Beitrag „Wissenschaftsfremder Übergriff auf die deutsche Sprache“ von Helmut Glück in Forschung & Lehre 12/2020

Andreas Markt-Huter, 30-05-2023