Cynthia Barlow Marrs u.a., Zeichnen wie ein Profi

„Jeder kann zeichnen und Kategorien wie richtig und falsch gelten hier nicht. Kinder stehen sich nicht mit Zweifeln selbst im Weg. Aber auch Erwachsene können mit derselben Freude zeichnen, wenn sie wissen, wie sie ihre künstlerischen Fähigkeiten verbessern können.“ (S. 10)

„Jeder kann zeichnen und Kategorien wie richtig und falsch gelten hier nicht. Kinder stehen sich nicht mit Zweifeln selbst im Weg. Aber auch Erwachsene können mit derselben Freude zeichnen, wenn sie wissen, wie sie ihre künstlerischen Fähigkeiten verbessern können.“ (S. 10)

Grundlage jeden Bildes ist die Zeichnung, für die man lediglich einen Stift und Papier benötigt. Zeichnungen sind die älteste Form des künstlerischen Ausdrucks, der in die Steinzeit zurückreicht. Seit dieser Zeit hat die Form der Zeichnungen immer wieder geändert, mal war sie mehr realistisch, dann wieder expressiv oder abstrakt. Die Grundlagen des Zeichnens, worauf zu achten ist und wie die verschiedenen Zeichenmaterialien verwendet werden, zeigt dieses Buch.

Die beiden wichtigsten Kulturtätigkeiten Südtirols sind nach allgemeiner Lesart die Kultivierung von Wein und das Bauen in der Landschaft.

Die beiden wichtigsten Kulturtätigkeiten Südtirols sind nach allgemeiner Lesart die Kultivierung von Wein und das Bauen in der Landschaft. „Über den Schritt, Altbekanntes und Wohlvertrautes zu wiederholen und neu zuzuspitzen, soll dieses Buch hinausgehen. In erster Linie sollen womöglich vage geläufigen Themengegenständen, die unter das große Etikett »Afrika« fallen, mehr Dimensionen hinzugefügt werden.“ (10)

„Über den Schritt, Altbekanntes und Wohlvertrautes zu wiederholen und neu zuzuspitzen, soll dieses Buch hinausgehen. In erster Linie sollen womöglich vage geläufigen Themengegenständen, die unter das große Etikett »Afrika« fallen, mehr Dimensionen hinzugefügt werden.“ (10) Ein hoher Witz muss sein: Beim Gaußschen Gesetz wird der elektrische Fluss durch eine geschlossene Fläche vermessen, bei der Gaußschen Landkarte kommen Gegenden in peripherer Lage in den Fokus von Geschichte.

Ein hoher Witz muss sein: Beim Gaußschen Gesetz wird der elektrische Fluss durch eine geschlossene Fläche vermessen, bei der Gaußschen Landkarte kommen Gegenden in peripherer Lage in den Fokus von Geschichte. Das größte Programm ist in der Literatur jenes, das den Anwendern den größten Raum lässt.

Das größte Programm ist in der Literatur jenes, das den Anwendern den größten Raum lässt. In den Hitparaden und Charts gibt es nur Sieger, was aber machen die anderen, die nicht von der Geschmackstombola nach oben gespült werden?

In den Hitparaden und Charts gibt es nur Sieger, was aber machen die anderen, die nicht von der Geschmackstombola nach oben gespült werden? Das ist ja das Geheimnis am Essay, dass Autorin, Stoff und Publikum nichts falsch machen können. Die Fügung „Cosi fan tutte“ ist das ideale Motto jeglichen Essays.

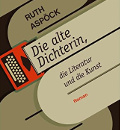

Das ist ja das Geheimnis am Essay, dass Autorin, Stoff und Publikum nichts falsch machen können. Die Fügung „Cosi fan tutte“ ist das ideale Motto jeglichen Essays. Einer Dichterin verzeiht man in unserer ewig jungen Konsumkultur vielleicht noch am ehesten, dass sie alt wird. Die Leserschaft erwartet sich von ihr eine gewisse Gelassenheit gegenüber dem Literaturbetrieb und Geschichten, die von Lebenserfahrung gespeist sind.

Einer Dichterin verzeiht man in unserer ewig jungen Konsumkultur vielleicht noch am ehesten, dass sie alt wird. Die Leserschaft erwartet sich von ihr eine gewisse Gelassenheit gegenüber dem Literaturbetrieb und Geschichten, die von Lebenserfahrung gespeist sind. Städte sind mehr oder weniger fixe Haken der Geschichte, an denen man die eigene Arbeit, die Träume und Abenteuer einhängen kann.

Städte sind mehr oder weniger fixe Haken der Geschichte, an denen man die eigene Arbeit, die Träume und Abenteuer einhängen kann. Die Gitarristin der Kultband „The Slit“ schreibt ihr Leben als Memoir auf und bringt noch einmal eine ganze Generation ins Schwärmen.

Die Gitarristin der Kultband „The Slit“ schreibt ihr Leben als Memoir auf und bringt noch einmal eine ganze Generation ins Schwärmen.