Rotkäppchen - ein Schreckensmärchen

Tanja Spörr beschäftigte sich mit Märchen vom 17. Jh. bis in die Gegenwart. Im Folgenden vergleicht sie drei Versionen des Rotkäppchenstoffes:

Im 17. Jahrhundert wurden Märchen als Schreckensmärchen mit fatalem Ende erzählt. Sie endeten meist mit dem Tod. Der Grund dafür könnte sein, dass das Leben damals von Gefahren geprägt war. Noch dazu kam, dass die Leute verschiedene Orte mit abergläubisch bedingten Dämonen und Ungeheuern in Verbindung brachten.

Eugen Gomringer gilt als Begründer der konkreten Poesie und hat als solcher nicht wenig Einfluss auf den Lyrikunterricht an Schulen, insbesondere an der Grundschule. Ein Merkmal der konkreten Poesie ist nämlich die Konzentration auf Wörter und Laute, Syntax und Grammatik treten oft in den Hintergrund. Daher können auch Kinder der Grundschule auf spielerische Weise herzeigbare Ergebnisse ihrer Lyrik präsemtieren.

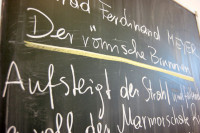

Eugen Gomringer gilt als Begründer der konkreten Poesie und hat als solcher nicht wenig Einfluss auf den Lyrikunterricht an Schulen, insbesondere an der Grundschule. Ein Merkmal der konkreten Poesie ist nämlich die Konzentration auf Wörter und Laute, Syntax und Grammatik treten oft in den Hintergrund. Daher können auch Kinder der Grundschule auf spielerische Weise herzeigbare Ergebnisse ihrer Lyrik präsemtieren. Der römische Brunnen ist ein Gedicht von Conrad Ferdinand Meyer. Die letzte Fassung davon ist Version 7, der Autor hat sich über Jahre an dem Gedicht abgearbeitet, bis er 1882 die endgültige Version vorlegte.

Der römische Brunnen ist ein Gedicht von Conrad Ferdinand Meyer. Die letzte Fassung davon ist Version 7, der Autor hat sich über Jahre an dem Gedicht abgearbeitet, bis er 1882 die endgültige Version vorlegte. Wer eine Schulbibliothek plant und einrichtet, macht sich Gedanken über die Aufstellung der Medien und entscheidet sich für eine bestimmte Systematik. Den Schüler/innen sind die Buchstaben oder Ziffern auf den Etiketten der Buchrücken in der Regel nicht wichtig, sie orientieren sich an der Regalbeschriftung. Diese wiederum ist Teil des Leitsystems einer Schulbibliothek, das auf keinen Fall fehlen darf.

Wer eine Schulbibliothek plant und einrichtet, macht sich Gedanken über die Aufstellung der Medien und entscheidet sich für eine bestimmte Systematik. Den Schüler/innen sind die Buchstaben oder Ziffern auf den Etiketten der Buchrücken in der Regel nicht wichtig, sie orientieren sich an der Regalbeschriftung. Diese wiederum ist Teil des Leitsystems einer Schulbibliothek, das auf keinen Fall fehlen darf.