Seit Jahren ist das genderneutrale oder geschlechtsübergreifende Maskulinum, das im alltäglichen Sprachgebrauch allgemein verwendet wird, in Verruf geraten. Der Kritik liegt die Annahmen zugrunde, dass sich das genderneutrale Maskulinum nur auf Männer bezieht und Frauen lediglich mitgemeint oder gar nicht gemeint seien und damit der geforderten Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau widerspreche. Die Forderungen weitere Geschlechter als männlich und weiblich anzuerkennen, hat der Auseinandersetzung um die „geschlechtergerechte Sprache“ eine zusätzliche Dimension verliehen.

Seit Jahren ist das genderneutrale oder geschlechtsübergreifende Maskulinum, das im alltäglichen Sprachgebrauch allgemein verwendet wird, in Verruf geraten. Der Kritik liegt die Annahmen zugrunde, dass sich das genderneutrale Maskulinum nur auf Männer bezieht und Frauen lediglich mitgemeint oder gar nicht gemeint seien und damit der geforderten Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau widerspreche. Die Forderungen weitere Geschlechter als männlich und weiblich anzuerkennen, hat der Auseinandersetzung um die „geschlechtergerechte Sprache“ eine zusätzliche Dimension verliehen.

Das genderneutrale oder geschlechtsübergreifende Maskulinum gilt als sprachliches Mittel, das es ermöglicht, sich auf Personen mit unbekanntem Geschlecht zu beziehen, bei denen das Geschlecht also irrelevant ist. Es handelt sich um Aussagen, die beide Geschlechter meinen oder besser gesagt, die geschlechtsübergreifend zu verstehen sind.

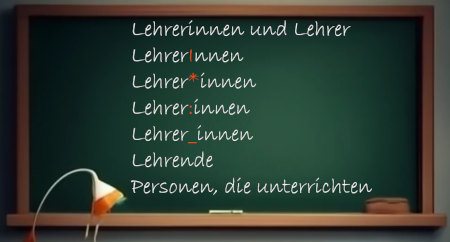

10. Formen des Genderns – inkl. Bsp. aus dem Duden

Ziel des Genderns war es, Frauen „sichtbar“ zu machen. Danach sollten auch „andere Geschlechter“ sichtbar gemacht und angesprochen werden. Daher gilt als zentrale Forderung, das generische Maskulinum zu vermeiden, das nicht als geschlechtsübergreifend, sondern als „nur“ männlich betrachtet wird. Die verschiedenen vorgeschlagenen Formen des Genderns verfehlen jedoch sowohl im Bereich der Schreibung als auch beim Sprechen ihr Anliegen. (vgl. Stathi, S. 11)

Auch im Online-Duden und in zugehörigen Veröffentlichungen spielt Gendern eine zentrale Rolle, dabei wird auf die Möglichkeit eines geschlechtsübergreifenden Gebrauchs des Maskulinums nur untergeordnet hingewiesen.

Das Substantiv „Bewohner“ definiert der Online-Duden als „männliche Person, die etwas bewohnt“. Die verwendeten Beispiele scheinen diese Definition hingegen nicht zu untermauern: „die Bewohner des Hauses, der Insel“. (Biologie) Bewohner der Steppe (nur in Steppen vorkommende Pflanzen oder Tiere). Beide Aussagen sind generisch und bedeuten keine Einschränkung auf „männliche Bewohner“, was die vorangehende Definition absurd erscheinen lässt. (vgl. Meinecke, S. 118)

Auch der Duden definiert gezielt maskuline Formen hauptsächlich als „männlich“ und unterminiert mit Hilfe von movierten Feminina die Anschauung von geschlechtsübergreifenden Maskulina, was ihre neutrale Funktion beschädig. (vgl. Meinecke, S. 119-124)

10.1 Paarformel oder Doppelnennung

Bei dieser Form werden sowohl Maskulinum als auch Femininum genannt:

Zuhörerinnen und Zuhörer, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler etc.

Größtenteils werden Pluralformen verwendet, weil es sich meist um generische, nicht-spezifische Aussagen handelt. Die Doppelnennung ist im Grunde nicht notwendig, weil der generische, nicht-spezifische Kontext eine generische, nicht-spezifische Leseart erzwingt.

Die Doppelnennungen machen beim Sprechen rasch Probleme, aber auch beim Schreiben kann ein Text rasch überfrachtet und leserunfreundlich wirken. Grundsätzlich lässt sich anmerken, dass der artikulatorische Aufwand von Doppelnennungen in keinem Verhältnis zum inhaltlichen Mehrwert in einem generischen bzw. nicht-spezifischen Kontext steht. (vgl. Stathi, S. 11 f)

10.2 Schreibungen mit Binnen-I

Bei der Schreibung mit Binnen-I handelt es sich bereits um eine Kürzung der Doppelnennung aufgrund der Sprachökonomie. Dabei werden die beiden Formen zusammengezogen und die Grenze mit einer Binnengroßschreibung angezeigt.

BürgerInnen

Diese Schreibung entspricht jedoch ausdrücklich nicht dem amtlichen Regelwerk. Diese Form der Schreibung birgt auch Probleme mit Artikeln und Pronomen, Umlauten (ÄrztIn oder BauerIn) und dem Dativ. Die Aussprache dieser Form ist unklar, wenn sie sich vom Femininum abgrenzen soll. (vgl. Stathi, S. 12 f)

10.3 Schreibungen mit Genderstern, Doppelpunkt und Unterstrich

Diese Formen werden verwendet, wenn nicht-binäre Geschlechtsunterscheidungen zum Ausdruck kommen sollen.

Bürger*in, Bürger*innen / Bürger:in, Bürger:innen / Bürger_in, Bürger_innen

Auch diese Formen weisen zahlreiche Probleme bei der Umsetzung auf, z.B.

den Schüler*innen, Ärzt*in oder Bauer:in

Kolleg*in < Kollege, Ärzt*innen < Ärzte

Auch diese Formen werden vom Rat für deutsche Rechtschreibung abgelehnt, weil sie nicht den geforderten Kriterien entsprechen:

- sachlich korrekt

- verständlich und lesbar

- vorlesbar

- Rechtssicherheit und Eindeutigkeit

- übertragbar in andere Amts- und Minderheitensprachen

- Konzentration auf das Wesentliche für Lesende und Hörende (Stathi, S. 13 f)

Mit Hilfe zahlreicher Formen wird versucht, das generische

Maskulinum zu umgehen.

10.4 Substantivierte Partizipien und Adjektive

Besonders beliebt ist die Verwendung des Partizip Präsens, um das generische Maskulinum durch eine „geschlechtsneutrale Formulierungen“ zu umschreiben. Bsp.:

die Studenten – die Studierenden; die Teilnehmer – die Teilnehmenden

Diese Formen sind problematisch, weil sie nur im Plural funktionieren, wo Maskulinum und Femininum identisch sind (Singular: der Teilnehmende – die Teilnehmende; ein Studierender – eine Studierende) Es zeigt sich aber auch, dass Wörter sich nicht beliebig durch Phrasen ersetzen lassen.

Substantivierte Partizipien haben eine andere Bedeutung als die Ableitungen auf „-er“.

zu Fuß Gehende – Fußgänger

Hinter dem Wort Fußgänger steht ein ganzer Wissensrahmen (ein Frame) z.B. der Straßenverkehr, der Gegensatz zum Radfahrer und Autofahrer etc. Ein zu Fuß Gehender ist jemand, der gerade zu Fuß geht und nicht mit den Rollschuhen oder mit dem Zug fährt. (vgl. Stathi, S. 15 f)

ein Student – ein Studierender

Ein Student ist auch ein Student, wenn er in der Badewanne sitzt und auch ein Bäcker ist ein Studierender, wenn er gerade ein neues Rezept studiert.

10.5 Vermeiden von Personenbezeichnungen

Auch mit Hilfe von Ersatzformen wird versucht, Personenbezeichnungen vermeiden, von denen einige bereits so geläufig sind, dass sich ihre allgemeine Verwendung durchsetzen könnte.

Fachmann – Fachkraft

Vertrauensmann – Vertrauensperson

Studioleiter – Studioleitung (können aber auch mehrere Personen sein)

Beliebte Ersatzformen sind auch generische Substantive wie: Mensch, Person, Mitglied.

Meist wird bei dieser Methode des Vermeidens eine einfache Form durch eine komplexere Form ersetzt, was der Sprache schadet.

Nachdem es vor allem darum geht, das generische Maskulinum mit „-er“ zu vermeiden, werden auch andere Wörter mit „-er“ der Kategorie „männlich“ zugeordnet, auch wenn sie nichts damit zu tun haben. (vgl. Stathi, S. 16)

Kind – Kinder, Mitglied – Mitglieder, Schwester

Dabei treten mitunter auch absurde Formen des Genderns auf, wie z.B. die Bezeichnung „IntensivkrankenschwesterIn“ in einem Beitrag des Westdeutschen Rundfunks zeigt.

Abschließend lässt sich anmerken, dass die Verwendung gegenderter Formen in generischen Kontexten „unnatürlich“ erscheint. Ein generischer Kontext definiert sich durch ein weniger an Bedeutung (wie das Merkmal „Geschlecht“). Beim Gendern entsteht hingegen ein mehr an Form für weniger Bedeutung. Beim Versuch alle Geschlechter einzubeziehen, wird erwartet, dass dieses „mehr an Geschlechtern“ für die Aussage von Bedeutung ist. Bei generischen Aussagen handelt es sich jedoch um Aussagen, bei denen das Geschlecht ohne Bedeutung ist, was einen klassischen Widerspruch darstellt.

11. Folgen des Genderns

Durch die konsequente Verwendung von Beidnennungen wie z.B. Lehrerinnen und Lehrer soll das Maskulinum immer weniger als geschlechtsneutral empfunden werden und das Maskulinum immer mehr als „nur männliche“ Bezeichnung erscheinen. Dahinter steckt eine Manipulation der Sprache und die gezielte Leugnung der Existenz eines genderneutralen Maskulinums. Damit wird die Verwendung eines genderneutralen Allgemeinbegriffs, wo das Geschlecht keine Rolle spielt, beschädigt. (vgl. Meinecke, S. 167)

Als Folge lassen sich bei einem konsequenten Gendersplitting bestimmte Dinge nicht mehr korrekt aussagen:

„Als Eheleute seid ihr nicht Gegner, sondern Partner, ja Freunde!“

„Die Eltern sind die ersten Erzieher der Kinder.“

„Frauen sind die vernünftigeren Autofahrer.“

„Liebe deinen Nächsten!“

„Sie ist Sportler des Jahres.“

„Mädchen sind die besseren Schüler.“ (vgl. Meinecke, S. 168)

Sprachvergleiche zeigen, dass „grammatische Verhältnisse“ und „gesellschaftliche Verhältnisse“ unabhängig voneinander sind. Sprachen wie Türkisch, Indonesisch und Usbekisch kennen selbst in den Pronomen keine Sexus-Unterschiede. Im Korana, der Sprache der streng patriarchalen Gesellschaft der Hottentotten, sind Mann und Frau grammatikalisch vollkommen symmetrisch vertreten. Die Behauptung, dass Sprache und gesellschaftlicher Status von Frauen korrespondieren, lässt sich nicht halten. (Vgl. Meinecke, S. 173)

Hinter dem Wort "Fußgänger" verbirgt sich ein ganzer

Wissensrahmen, der bei den Lesern oder Zuhörern mitschwingt.

Assoziationen von Berufsbezeichnungen mit männlich oder weiblich, erweisen sich als soziologisches und nicht als sprachliches Phänomen, weil bestimmte Berufe in der Vergangenheit nur von Männern oder Frauen ausgeübt worden sind. Tests in Sprachen ohne Genus wie dem Finnischen zeigen, dass auch dort im Grunde neutrale Berufs- und Amtsbezeichnungen „männerlästig“ interpretiert werden. (vgl. Meinecke, S. 224)

12. Beispiele aus anderen Ländern

Weltweit gibt es ca. 144 von ca. 256 Sprachen, die ohne ein Genus-System auskommen, wie z.B. Chinesisch, Estnisch, Ungarisch, Finnisch, Türkisch, Japanisch u.a. Es gibt auch Sprachen mit einem generischen Femininum. In keiner dieser Sprachen, lassen sich Rückschlüsse oder Einflüsse auf die gesellschaftliche Stellung von Frauen ziehen. Menschen z.B. aus den Niederlanden oder Belgien sind über den Aufwand und die Heftigkeit verwundert, mit dem im Deutschen versucht wird, Frauen sprachlich „sichtbar“ zu machen.

Im Gegensatz zum Deutschen lehnen Schwedinnen es ab als lärarinna (Lehrerin) angeredet zu werden, weil sie ihren professionellen Status betonen und keinen Bezug zum Geschlecht wünschen. In Rechts- und Verwaltungstexten wird daher nur die unmovierte Form lärare verwendet. Frauen, die z.B. selbst einen Professorenberuf ausüben werden als professor bezeichnet, während hingegen professorska die Ehefrauen von Professoren sind. Damit wird in Schweden geschlechtergerechte Sprache nicht durch Ausgleich, sondern durch Neutralisierung hergestellt. Dies gilt auch für die Bezeichnung von Männern in typischen Frauenberufen.

Während in Ländern wie Schweden und Norwegen eine Strategie der Gender-Neutralisierung angewandt wird, setzt der deutschsprachige Raum auf eine Strategie der Sichtbarmachung des Geschlechts. Im englischen sind Ämterbezeichnungen wie Vice-President, Prime Minister, Senator auch für Frauen üblich, während Bezeichnungen wie „Senatress“ oder „Prime Ministress“ als veraltet abgelehnt werden, wie auch im schwedischen Bezeichnungen wie „laerarinna“. Wenn im Deutschen versucht wird alles zu gendern, wird übersehen, dass jede Abgrenzung auch eine Ausgrenzung und Diskriminierung bedeuten kann. (vgl. Meinecke, S. 249-254)

13. „Geschlechtergerechte Sprache“ als Mittel zur Gleichstellung

Im „Handbuch geschlechtergerechte Sprache“ heißt es:

„Gendern, also die Anwendung geschlechtergerechter Sprache im Sprachgebrauch, ist ein wichtiges Gleichstellungsinstrument. Auf diese Weise wird die Forderung zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen, die ja im Grundgesetz formuliert ist, in der sprachlichen Kommunikation ernst genommen.“ (Handbuch geschlechtergerechte Sprache, S. 10)

Der Sprachfeminismus hat durch seine Sprachveränderungsstrategie den Sexismus forciert, indem die Relevanz von Geschlecht als sozialer Kategorie verstärkt wurde, anstatt die Aufhebung der Bedeutung des Geschlechts zu erreichen. Mit dem Gendern werden die Gegensätze in jedem Satz neu geschaffen. Das Wort „Student*innen“ lässt unwillkürlich an die offenbar zahlreichen Geschlechter denken, die beteiligt sein sollen, auch wenn das Geschlecht in diesen Aussagen gar nicht von Interesse ist. (vgl. Meinecke, S. 256)

Die frauenpolitisch motivierte Willenserklärung, das genderneutrale Maskulinum nicht mehr verwenden zu wollen, weil es Frauen unsichtbar mache, wurde zu der als unumstößlich geltenden falschen Behauptung, dass Maskulina immer sexus-spezifisch seien. Auf dieser Grundlage baut sich die feministische Sprachideologie auf, die mit moralischen Argumenten der Forderung nach Gleichberechtigung eine gesellschaftliche Änderung im Sprachgebrauch erreichen will. Dabei wird „Gleichberechtigung“ und „Gendern“ auf eine gleiche gesellschaftliche soziale Ebene gestellt. Indem niemand gegen Gleichberechtigung sein könne, müssten auch alle für das Gendern eintreten. (vgl. Meinecke, S. 258)

14. Gendern als verordneter Sprachwandel

Sprache ist in einem ständigen Wandel begriffen, was sich am besten im Eingang fremder Wörter aus anderen Sprachen erkennen lässt. Die Wandelprozesse in der Grammatik sind subtiler und verlaufen über oft lange Zeiträume, sodass sie von den Sprechern meist nicht bewusst wahrgenommen werden. Diese langsamen Veränderungen lösen keinen Widerstand aus, weil sie schleichend und nur in Teilbereichen verlaufen. (vgl. Stathi, S. 17)

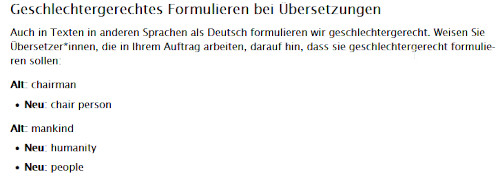

Die Vorgaben der Stadt Wien für geschlechtergerechtes

Formulieren bei Übersetzungen.

Im Juni 2021 vereinbarten acht der größten deutschsprachigen Nachrichtenagenturen, AFP, APA, dpa, epd, Keystone-sda, KANN, Reuters und SID diskriminierendes Schreiben und Sprechen zu verhindern, indem das generische Maskulinum schrittweise zurückgedrängt werden soll. Dazu wurden Beispiele für die Umgehung des generischen Maskulinums angeführt. (Nachrichtenagenturen wollen diskriminierungssensibler berichten)

In Medientexten lässt sich die Praxis beobachten, Texte zunächst „gendergerecht“ mit Beidnennungen zu beginnen, um später aus Gründen der Ökonomie und der Stilistik die gendergerechte Sprache wieder aufzugeben. (vgl. Meinecke, S. 304)

Gegenderte Formen in Texten oder Diskursen hingegen, die einen massiven und deutlich erkennbaren Eingriff darstellen, laufen dem Sprachgefühl einer Sprachgemeinschaft zuwider. Beim Gendern handelt es sich um eine sprachpolitische Intervention, die als institutionelle Vorschrift umgesetzt wird. Viele dieser Vorschriften lassen sich mitunter gar nicht korrekt umsetzen, was einem natürlichen Sprachwandel widerspricht, der keine Formen hervorbringt, die nicht möglich sind. (vgl. Stathi, S. 17 ff)

Der verständliche Wunsch nach Geschlechtergerechtigkeit übersieht die Vielschichtigkeit von „Sprache“. Dabei gibt es unterschiedliche Sprachen, Sprachen ohne Genus (Türkisch) mit zwei (Französisch) drei (Deutsch) und sogar mit acht Genera (Swahili). Dies sagt jedoch nichts über die Qualität einer Sprache aus, ob sie gut oder schlecht, aber auch nicht, ob sie gerecht oder ungerecht ist. Menschen können andere Menschen auf unterschiedliche Weisen in allen Sprachen diskriminieren. Die Strukturen der Sprachen hingegen diskriminieren nicht.

Abschließend lässt sich festhalten, dass Merkmale, die Menschen charakterisieren, sich nicht auf Sprachen übertragen lassen. Das generische Maskulinum bietet in der deutschen Sprache die einfachste, effizienteste und inklusivste Form, um sich geschlechtsübergreifend auf alle Personen zu beziehen, eine Funktion, ohne die Sprache nicht auskommt. (vgl. Stathi, S. 20)

>> Das genderneutrale Maskulinum: Sprachökonomie im ideologischen Spannungsfeld - Teil 1

>> Das genderneutrale Maskulinum: Sprachökonomie im ideologischen Spannungsfeld - Teil 2

Weiterführenden Links:

- Linguistik vs. Gendern: Gendersprache-Vermeidungsgesetz WDR. Anhörung des Ausschusses für Kultur und Medien am 2. März 2023. Schriftliche Stellungnahme Prof. Dr. Katerina Stathi

- Lesen in Tirol: Eckhard Meineke, Studien zum genderneutralen Maskulinum

- Informationsethik: Über die „Studien zum genderneutralen Maskulinum“ von Eckhard Meineke

- Telepolis: Studie zum Gendern: Deutliche Worte, klare Fakten, wohldosierte Emotion

- Netzwerk Bibel und Bekenntnis: Offener Brief an die theologischen Ausbildungsstätten des deutschsprachigen Raums: Einspruch gegen die Nötigung zur Verwendung sog. „geschlechtergerechter Sprache“

- Handbuch geschlechtergerechte Sprache (Leseprobe)

Andreas Markt-Huter, 26-05-2025