Anna & Rainer Wekwerth, Becoming Megan

„White fasste sich an die Nase und rieb sie. Dann sah er sie eindringlich an. Plötzlich wirkte er wie ein Raubtier, das sie belauerte. Ein mulmiges Gefühl machte sich in Kat breit und jagte ihr einen Schauer über den Rücken. »Ihr Geist befindet sich nicht mehr ihn Ihrem Körper.« »Was?«, kreischte Kat auf. »Sind sie …?« »Ihr alter Körper wurde vernichtet, nachdem …« Kat ließ ihn nicht aussprechen. »Bullshit!«“ (S. 14)

„White fasste sich an die Nase und rieb sie. Dann sah er sie eindringlich an. Plötzlich wirkte er wie ein Raubtier, das sie belauerte. Ein mulmiges Gefühl machte sich in Kat breit und jagte ihr einen Schauer über den Rücken. »Ihr Geist befindet sich nicht mehr ihn Ihrem Körper.« »Was?«, kreischte Kat auf. »Sind sie …?« »Ihr alter Körper wurde vernichtet, nachdem …« Kat ließ ihn nicht aussprechen. »Bullshit!«“ (S. 14)

Die neunzehnjährige Kat Anderson verunglückt mit ihrer Familie bei einem Autounfall, bei dem ihre Eltern sterben und ihre ältere Schwester Emily querschnittsgelähmt wird. Sie selbst liegt sechs Jahre lang im Koma, ehe sie in einem unbekannten Raum erwacht und von Dr. White begrüßt wird, der ihr die unglaubliche Tatsache vermittelt, dass sich ihr Geist im Körper der kürzlich an einer Heroinüberdosis verstorbenen Megan Taylor befindet.

Manche Begriffe fußen glücklicherweise immer noch auf menschlicher Intelligenz, sie lassen sich auch durch penetrante Anrufung nicht von der Google bewältigen. Gibt man also „Zoon poietikon“ ein, so wird daraus ein „politikon“, das sich hartnäckig über dem gesuchten Begriff einnistet.

Manche Begriffe fußen glücklicherweise immer noch auf menschlicher Intelligenz, sie lassen sich auch durch penetrante Anrufung nicht von der Google bewältigen. Gibt man also „Zoon poietikon“ ein, so wird daraus ein „politikon“, das sich hartnäckig über dem gesuchten Begriff einnistet. „»Abra zack!«, ruft Abra und hüpft aus der Hängematte. Sie hat gerade beschlossen, dass sie eine Anfangsparty machen will. Aber wo? Unter dem Aha-Baum? Oder beim Abendrotbach? Nein, dort ist zu viel Ameisengewimmel!“ (S. Aa)

„»Abra zack!«, ruft Abra und hüpft aus der Hängematte. Sie hat gerade beschlossen, dass sie eine Anfangsparty machen will. Aber wo? Unter dem Aha-Baum? Oder beim Abendrotbach? Nein, dort ist zu viel Ameisengewimmel!“ (S. Aa) Suche den Kern der Hülle! – In der Literatur gibt es ständig neue Rätsel zu lösen, deren Lösungen später wieder zum Aufbau neuer Rätsel genutzt werden können. Reinhard Wegerth nimmt die „besten Wunder“ aus den Gründungsmythen von Islam und Christentum unter seine literarischen Fittiche, indem er sie ohne Vorurteile behutsam aus dem religiösen Kontext schält und als Präparate der Fiktion unter das Lektüre-Mikroskop legt.

Suche den Kern der Hülle! – In der Literatur gibt es ständig neue Rätsel zu lösen, deren Lösungen später wieder zum Aufbau neuer Rätsel genutzt werden können. Reinhard Wegerth nimmt die „besten Wunder“ aus den Gründungsmythen von Islam und Christentum unter seine literarischen Fittiche, indem er sie ohne Vorurteile behutsam aus dem religiösen Kontext schält und als Präparate der Fiktion unter das Lektüre-Mikroskop legt. „Am Berg, wo Wolken schwebten wie Schleier zart und fein, / da rollten sich zwei Pandas auf Blätterkissen ein. / Die Augen fest geschlossen, die Köpfe dicht an dicht, beschützt von ihrer Mama, ein Lächeln im Gesicht. // Das Pandamädchen Nima war ruhig und rücksichtsvoll, und ihre Schwester Ketu fand Abenteuer toll.“

„Am Berg, wo Wolken schwebten wie Schleier zart und fein, / da rollten sich zwei Pandas auf Blätterkissen ein. / Die Augen fest geschlossen, die Köpfe dicht an dicht, beschützt von ihrer Mama, ein Lächeln im Gesicht. // Das Pandamädchen Nima war ruhig und rücksichtsvoll, und ihre Schwester Ketu fand Abenteuer toll.“ Mutterliebe, Mutterschutz, Mutterwitz – mit allem ist in der Literatur zu rechnen. Aber Mutternichts? Ein irritierender Titel wie alles, bei dem das Nichts die Hauptrolle spielt. Christine Vescoli versucht sich an einem erzählerischen Kunststück, sie lässt eine Ich-Erzählerin über die Mutter reflektieren. Und obwohl es in der Erinnerungsliteratur hunderte von Schablonen für Mutter-Gedenken gibt, steht sie vor dem Nichts. „Mutter zieht sich ins Nichts zurück.“ (7)

Mutterliebe, Mutterschutz, Mutterwitz – mit allem ist in der Literatur zu rechnen. Aber Mutternichts? Ein irritierender Titel wie alles, bei dem das Nichts die Hauptrolle spielt. Christine Vescoli versucht sich an einem erzählerischen Kunststück, sie lässt eine Ich-Erzählerin über die Mutter reflektieren. Und obwohl es in der Erinnerungsliteratur hunderte von Schablonen für Mutter-Gedenken gibt, steht sie vor dem Nichts. „Mutter zieht sich ins Nichts zurück.“ (7) „Es ist ein warmer, schöner Julitag. Lasse und Maja haben den ganzen Vormittag geschuftet, obwohl sie Sommerferien haben: Großreinemache im Detektivbüro ist angesagt. Sie haben alle Möbel, Aktenordner und Kisten raus in den Garten getragen, damit Lasse gründlich den Boden schrubben kann.“ (S. 12)

„Es ist ein warmer, schöner Julitag. Lasse und Maja haben den ganzen Vormittag geschuftet, obwohl sie Sommerferien haben: Großreinemache im Detektivbüro ist angesagt. Sie haben alle Möbel, Aktenordner und Kisten raus in den Garten getragen, damit Lasse gründlich den Boden schrubben kann.“ (S. 12) „Das ist die Krümelbande. Und das ist Lina. Lina tanzt und singt gerne den ganzen Tag. Aber es gibt auch Tage, da hat Lina Riesenwut. Riesige Waschbärenwut!“

„Das ist die Krümelbande. Und das ist Lina. Lina tanzt und singt gerne den ganzen Tag. Aber es gibt auch Tage, da hat Lina Riesenwut. Riesige Waschbärenwut!“ Stell dir eine Zimmer-große Kiste vor, darin sind lauter Scharniere eingelagert. Wenn du sie einzeln verwendest, kannst du alles damit beweglich und mehrdeutig gestalten. Dieter Sperl verschenkt eine ganze Charge solcher Scharniere, er nennt sie Traumnotizen und es geht um diese bewegliche Naht zwischen Traum- und Tages-Wirklichkeit. „An so viele wie mich“ eignet sich bestens als Titel, denn diese Fügung lässt sich vorne und hinten ausbauen zu einem multiplen Ereignis.

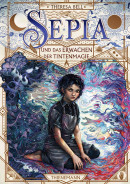

Stell dir eine Zimmer-große Kiste vor, darin sind lauter Scharniere eingelagert. Wenn du sie einzeln verwendest, kannst du alles damit beweglich und mehrdeutig gestalten. Dieter Sperl verschenkt eine ganze Charge solcher Scharniere, er nennt sie Traumnotizen und es geht um diese bewegliche Naht zwischen Traum- und Tages-Wirklichkeit. „An so viele wie mich“ eignet sich bestens als Titel, denn diese Fügung lässt sich vorne und hinten ausbauen zu einem multiplen Ereignis. „An Sepia. Wenn du diesen Brief liest, bedeutet das, dass du bald zwölf Jahre alt bist und es dir erlaubt ist, das Graue Haus zu verlassen. Aus diesem Grund möchte ich dich einladen, das überaus edle und ehrbare Handwerk der Buchdruckerei zu erlernen. Die Druckerei Silbersilbe freut sich, dich als ihren neuen Lehrling willkommen zu heißen.“ (S. 9)

„An Sepia. Wenn du diesen Brief liest, bedeutet das, dass du bald zwölf Jahre alt bist und es dir erlaubt ist, das Graue Haus zu verlassen. Aus diesem Grund möchte ich dich einladen, das überaus edle und ehrbare Handwerk der Buchdruckerei zu erlernen. Die Druckerei Silbersilbe freut sich, dich als ihren neuen Lehrling willkommen zu heißen.“ (S. 9)