Werner Holzwarth, Die Superkrabbler

„Endlich waren die Zweibeiner weg. Wie jedes Jahr hatten sie ihr Picknick direkt unter seinem Baum abgehalten. Und wie immer hatten die Schüler einen unglaublichen Lärm gemacht. Mal gucken, was diesmal liegengeblieben ist, dachte Rüsselchen, der Rüsselkäfer. Ein Schokoriegel? Ein halbes Marmeladenbrot?“

„Endlich waren die Zweibeiner weg. Wie jedes Jahr hatten sie ihr Picknick direkt unter seinem Baum abgehalten. Und wie immer hatten die Schüler einen unglaublichen Lärm gemacht. Mal gucken, was diesmal liegengeblieben ist, dachte Rüsselchen, der Rüsselkäfer. Ein Schokoriegel? Ein halbes Marmeladenbrot?“

Die drei Freunde Rüsselchen, Nasi, der Nashornkäfer und Klein-Hubert, der Hirschkäfer machen nach einem Picknick der Menschen eine erstaunliche Entdeckung. Die Menschen haben nicht nur einiges zu Essen hinterlassen, sondern auch drei überaus interessante Tierkarten mit Informationen zum afrikanischen Elefanten, zu Nashorn und Hirsch. Alle drei fühlen sich von den Karten angesprochen.

In schwärmerischen Naturbeschreibungen der Romantik wird öfters beschworen, dass es das Ungleiche ist, das in der Natur die Lebewesen zuerst von einander in Schach hält, ehe sich dann ein harmonischer Zustand einstellt. – Im politischen Diskurs hingegen gilt das Ungleichgewicht meist als Anlass, geeignete Maßnahmen zu setzen, und sei es nur, dass man sich wie Justitia die Augen verbindet. - In der Liebe hingegen brauchen diese Augen nicht verbunden zu werden, denn die Liebe macht ja von sich aus blind.

In schwärmerischen Naturbeschreibungen der Romantik wird öfters beschworen, dass es das Ungleiche ist, das in der Natur die Lebewesen zuerst von einander in Schach hält, ehe sich dann ein harmonischer Zustand einstellt. – Im politischen Diskurs hingegen gilt das Ungleichgewicht meist als Anlass, geeignete Maßnahmen zu setzen, und sei es nur, dass man sich wie Justitia die Augen verbindet. - In der Liebe hingegen brauchen diese Augen nicht verbunden zu werden, denn die Liebe macht ja von sich aus blind. „Der Zug, in dem er jetzt saß, war der letzte. Er würde ihn ans Ziel seiner Reise in Österreich bringen, während draußen bereits die Nacht aufgezogen war und die Landschaft in verwaschene Schatten hüllte. Und in den Händen hielt er eine kostbare Erinnerung an Dad. Tim schloss das Buch, um noch einmal den Einband näher zu betrachten. »Die Zauberflöte« stand in goldenen Lettern auf dem Deckel. Sonst nichts weiter. Aber damit war auch alles gesagt. Es war der Titel des großen Meisterwerkes, das Wolfgang Amadeus Mozart im Jahre 1791 komponiert hatte. Seine letzte Oper.“ (S. 6 f)

„Der Zug, in dem er jetzt saß, war der letzte. Er würde ihn ans Ziel seiner Reise in Österreich bringen, während draußen bereits die Nacht aufgezogen war und die Landschaft in verwaschene Schatten hüllte. Und in den Händen hielt er eine kostbare Erinnerung an Dad. Tim schloss das Buch, um noch einmal den Einband näher zu betrachten. »Die Zauberflöte« stand in goldenen Lettern auf dem Deckel. Sonst nichts weiter. Aber damit war auch alles gesagt. Es war der Titel des großen Meisterwerkes, das Wolfgang Amadeus Mozart im Jahre 1791 komponiert hatte. Seine letzte Oper.“ (S. 6 f) „Das Hauptziel der Arbeit liegt darin, ein Konzept zu entwickeln, das es Lehrern ermöglicht sich selbst und andere in Konflikt- und Kommunikationssituationen besser einzuschätzen, um distanzierter, kompetenter und professioneller mit den Problemen ihrer täglichen Arbeit umzugehen.“ (S. 2)

„Das Hauptziel der Arbeit liegt darin, ein Konzept zu entwickeln, das es Lehrern ermöglicht sich selbst und andere in Konflikt- und Kommunikationssituationen besser einzuschätzen, um distanzierter, kompetenter und professioneller mit den Problemen ihrer täglichen Arbeit umzugehen.“ (S. 2) „Heute ist der Tag, an dem ich sterben werde. Mein Mörder liegt hier vor mir, nur durch hölzerne Gitterstäbe von mir getrennt. Mein Mörder ist ein Tier. Ein Smilo, eine der wilden Kreaturen, die außerhalb der Mauern der Stadt in den Wäldern leben. Mein Mörder schläft. Das erste Sonnenlicht, das durch die Gitterstäbe fällt, malt helle Streifen auf sein geflecktes Fell. (S. 5)

„Heute ist der Tag, an dem ich sterben werde. Mein Mörder liegt hier vor mir, nur durch hölzerne Gitterstäbe von mir getrennt. Mein Mörder ist ein Tier. Ein Smilo, eine der wilden Kreaturen, die außerhalb der Mauern der Stadt in den Wäldern leben. Mein Mörder schläft. Das erste Sonnenlicht, das durch die Gitterstäbe fällt, malt helle Streifen auf sein geflecktes Fell. (S. 5) „Gute Wissenschaftspraxis erwartet fortlaufende Selbstreflexion und kritischen Austausch auch über die Grenzen der eigenen Fachdisziplinen hinaus. Sich Ansätzen und Kritik anderer Perspektiven zu verschließen, würde Einbußen in gesellschaftlicher Legitimation und Resonanz sowie Weiterentwicklung der eigenen Forschung und Lehre bedeuten. Das betrifft Disziplinen, deren Forschungsfeld und Zielkategorien im Bildungsbereich zu finden sind, möglicherweise noch einmal im Besonderen, weil kaum ein Forschungsgegenstand die Aufmerksamkeit derart vieler Fachperspektiven bündelt und auch verlangt.“ (S. 7)

„Gute Wissenschaftspraxis erwartet fortlaufende Selbstreflexion und kritischen Austausch auch über die Grenzen der eigenen Fachdisziplinen hinaus. Sich Ansätzen und Kritik anderer Perspektiven zu verschließen, würde Einbußen in gesellschaftlicher Legitimation und Resonanz sowie Weiterentwicklung der eigenen Forschung und Lehre bedeuten. Das betrifft Disziplinen, deren Forschungsfeld und Zielkategorien im Bildungsbereich zu finden sind, möglicherweise noch einmal im Besonderen, weil kaum ein Forschungsgegenstand die Aufmerksamkeit derart vieler Fachperspektiven bündelt und auch verlangt.“ (S. 7) „Aviell. Sie ist für mich mehr als lediglich ein Geschwisterteil. Mehr als nur die Zweitgeborene, die als erste Frau den Thron erbt und in ferner Zukunft Fürstin des Reichs der Wahrheit sein wird. Sie ist der andere Teil meiner Seele. Die Fürsten und Äbte nennen es die Erbsünde. Für mich ist es einfach der Lauf der Dinge. Mein Schicksal als Erstgeborene.“ (S. 12)

„Aviell. Sie ist für mich mehr als lediglich ein Geschwisterteil. Mehr als nur die Zweitgeborene, die als erste Frau den Thron erbt und in ferner Zukunft Fürstin des Reichs der Wahrheit sein wird. Sie ist der andere Teil meiner Seele. Die Fürsten und Äbte nennen es die Erbsünde. Für mich ist es einfach der Lauf der Dinge. Mein Schicksal als Erstgeborene.“ (S. 12) „Und woran denkst du?“ – Das Mädchen wurde steif. „An welchen Beruf?“ erklärte er rasch. (20) Sobald Sätze fallen, tun sich Missverständnisse auf. Während sie gesprochen werden, heißt es schon zu erschrecken und sie zurücknehmen. Oder zumindest sie abzufedern, oder nachzufragen, oder abzuwiegeln.

„Und woran denkst du?“ – Das Mädchen wurde steif. „An welchen Beruf?“ erklärte er rasch. (20) Sobald Sätze fallen, tun sich Missverständnisse auf. Während sie gesprochen werden, heißt es schon zu erschrecken und sie zurücknehmen. Oder zumindest sie abzufedern, oder nachzufragen, oder abzuwiegeln. „Alle schlafen, niemand wacht / in dieser stillen Mondscheinnacht. / Nur auf dem Schornstein sitzt die Eule / mit ziemlich schwerer Langeweile. / Die kleine Ente küsst den Schwan, / weil dieser sehr gut küssen kann. / Die Liebe kriegt auch die zu fassen, / die gar nicht sehr zusammenpassen.“

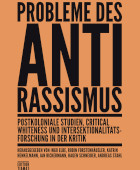

„Alle schlafen, niemand wacht / in dieser stillen Mondscheinnacht. / Nur auf dem Schornstein sitzt die Eule / mit ziemlich schwerer Langeweile. / Die kleine Ente küsst den Schwan, / weil dieser sehr gut küssen kann. / Die Liebe kriegt auch die zu fassen, / die gar nicht sehr zusammenpassen.“ „Anlass des vorliegenden Sammelbandes zu Problemen des Antirassismus ist ein grundlegendes Unbehagen mit diesen, in der Öffentlichkeit oft kritiklos und mit großer moralischer Verve verbreiteten Dogmen des vorherrschenden Antirassismus. Es stellen sich Fragen wie: Was soll eigentlich ›systemischer‹ oder ›institutioneller Rassismus‹ sein? Verdrängt dieser Begriff allmählich gesellschaftstheoretische Ansätze überhaupt …“ (S. 9)

„Anlass des vorliegenden Sammelbandes zu Problemen des Antirassismus ist ein grundlegendes Unbehagen mit diesen, in der Öffentlichkeit oft kritiklos und mit großer moralischer Verve verbreiteten Dogmen des vorherrschenden Antirassismus. Es stellen sich Fragen wie: Was soll eigentlich ›systemischer‹ oder ›institutioneller Rassismus‹ sein? Verdrängt dieser Begriff allmählich gesellschaftstheoretische Ansätze überhaupt …“ (S. 9)