Die Universität Graz hat im Projekt „Differenzierter Leseunterricht“ zwischen 2012-2014 Lesefördermaterialien erarbeitet, die helfen sollen die Lesefähigkeit (Language and Reading Skills – LARS) gezielt für unterschiedlicher Leistungsgruppen im Rahmen des schulischen Unterrichts zu fördern.

Die Universität Graz hat im Projekt „Differenzierter Leseunterricht“ zwischen 2012-2014 Lesefördermaterialien erarbeitet, die helfen sollen die Lesefähigkeit (Language and Reading Skills – LARS) gezielt für unterschiedlicher Leistungsgruppen im Rahmen des schulischen Unterrichts zu fördern.

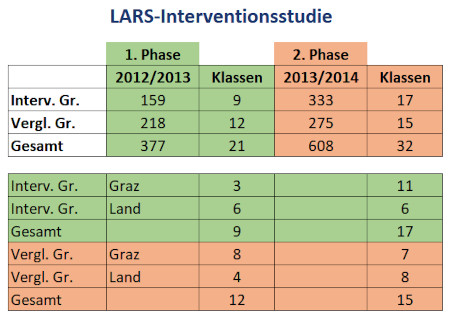

Im ersten Teil des Beitrags werden die wichtigsten Ergebnisse des LARS-Projekts anhand der Erfahrungen von Lehrerinnen und Lehrer an neun bzw. siebzehn Klassen aus verschiedenen Schule vorgestellt, die mit den ausgearbeiteten Lehrmaterialien im Rahmen einer Studie zwischen Herbst 2012 und Juni 2014 teilgenommen haben.

Grundlage des Projekts bildete die Annahme, dass ein enger Zusammenhang zwischen sprachlichen und literalen Fähigkeiten besteht und daher beide möglichst früh gefördert werden sollen. Der Umfang des Wortschatzes eines Kindes, also jener Wörter die erkannt oder verstanden werden, ist für das Leseverständnis somit von zentraler Bedeutung.

Mit Hilfe der Studie sollte eine differenzierte Leseförderung im Unterricht der 2. und 3. Klasse Volksschule durchgeführt und untersucht werden, welchen Einfluss Lesefördermaterialien haben können, die für unterschiedliche Lese-Leistungsgruppen ausgearbeitet wurden.

Dazu wurden die basalen Lesekompetenzen wie Leseverständnis und Rechtschreibung wie auch die sprachlichen Kompetenzen der Schüler sowohl vor als auch nach der Testung überprüft. Ein Jahr später wurden sowohl die kurzfristigen als auch die Langzeiteffekte der Intervention getestet.

Die folgenden Ergebnisse und Ausführungen beziehen sich auf die Dissertation von Frau Kerstin Waldmüller, die seit 2012 am Leseförderprogramm LARS an der Karl-Franzens-Universität Graz mitgearbeitet und die Erfahrungen von Lehrerinnen und Lehrern bei der Durchführung des Leseförderprogrammes LARS anhand einer Interventionsstudie festgehalten hat. Die Dissertation konzentriert sich vor allem auf die Daten der 2. Schulstufe.

Ziel des Leseförderprogramm LARS

Die Bildungschancen von Kindern mit unterschiedlichen Ausgangslagen beim Lernen sollen durch ein systematisches, differenziertes Leseförderprogramm erhöht werden. Dabei orientiert sich LARS an den individuellen Lernvoraussetzungen des jeweiligen Kindes, um ihnen durch Wortschatz- und Grammatikarbeit zu helfen, ihre Lesekompetenzen und sprachlichen Kompetenzen auszubauen. Damit soll auch schwächeren Schülern die effektive Teilnahme am Unterricht ermöglicht werden.

Mit Hilfe von Lernunterlagen für verschiedenen Lesekompetenzen

können Schüler Lexetexte zu den gleichen Themen bearbeiten.

Damit Schüler in den Lesestunden und Sachunterrichtsstunden gleichzeitig an denselben Themen arbeiten können und nicht aus Kompetenzgründen unterschiedliche Materialien erhalten, wurden Lernmaterialien zu den gleichen Themen und Inhalten Materialien Lese- und Arbeitstexte mit unterschiedlichen Schwierigkeitsniveaus erarbeitet. Damit lässt sich ein gemeinsamer Unterricht zu den jeweiligen Themenbereichen gestalten. Die Themenbereiche orientieren sich gezielt an den Jahresthemen des Sachunterrichts im offiziellen Lehrplan für Volksschulen, was eine Verwendung im Schulalltag leicht möglich macht. Die Lesefördermaterialien wurden gezielt an unterschiedliche Leseleistungen von Schülern angepasst.

Für die Umsetzung des Leseförderprogramm LARS in den Schulalltag der 2. Klasse erhielten die Lehrpersonen zu Beginn des Projekts eine entsprechende Fortbildung durch das Projektteam, von dem sie in der Folgezeit weiter begleitet wurden.

Beginnend mit einer gezielten Wortschatzarbeit und einem differenzierte Lesematerial sollen vor allem Kinder mit anderer Erstsprachen beim Aufbau ihres Wortschatzes gefördert werden. Ein abwechslungsreiches und den jeweiligen Fähigkeiten der Kinder angemessenes Lesematerial hilft das Interesse der Kinder zu wecken. Dazu wurden für LARS verschieden Sach- und Erzähltexte zu unterschiedlichen Themenblöcken und für vier unterschiedliche Leseniveaus ausgearbeitet. Dazu passend finden sich vielfältige Aufgabenstellungen und Wortschatzwörter:

Vier Leseniveaus

- Stern - lesestarke Kinder

- Sonne - durchschnittliche lesende Kinder

- Mond - unterdurchschnittlich lesende Kinder

- Regenbogen - leseschwache Kinder, auch mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Die Einteilung der Schüler in die vier unterschiedlichen Leistungsniveaus erfolgte mit Hilfe eines altersadäquaten Lesetests der an Klipcera (2010) bzw. Schabmann und Kabichler (2007) angelehnt war. Die Testung untersuchte die Leseflüssigkeit anhand der Anzahl der korrekt gelesenen Wörter innerhalb von 15 Minuten.

Die differenzierten Lesetexte der vier Leseleistungsgruppen unterscheiden sich sowohl in Bezug auf Text-Komplexität als auch auf Text-Länge. Ziel der Differenzierung ist es, die Schüler ihrem Leistungsniveau entsprechen zu fördern und sich weder zu überfordern noch zu unterfordern.

Die Auswahl der Themen hat sich bewusst am österreichischen Lehrplan für Volksschulen orientiert, um die Lesefördermaterialien problemlos in die Unterrichtsplanung des regulären Schulunterrichts integrieren zu können.

Die vier Leistungsniveaus "Stern-Sonne-Mond und Regenbogen

berücksichtigen unterschiedliche Lesekompetenzen und

unterstützen eine differenzierte Leseförderung.

Die Lernmaterialien bestehen aus jeweils neun Themenkomplexe, die auf das Leistungsniveau der 2. und 3. Schulstufe abgestimmt sind. Die LARS-Förderstunden für den Unterricht wurden als Wortschatz-Einheiten und als umfangreichere Textarbeits-Einheiten entwickelt. Für die Erweiterung des Wortschatzes werden zunächst sogenannte „Wortschatzwörter“, also Wörter, die für das neue Thema wichtig sind, vorgestellt und gefestigt. Geübt werden auch sprachliche und grammatische Besonderheiten sowie die richtige Aussprache der Wortschatzwörter, die zum Üben auch auf Wimmelbildern zur Verfügung stehen.

Den Kernbereich der Leseförderung stellen die Textarbeits-Einheiten, mit den differenzierten Sach- und Erzähltexten dar, die für vier unterschiedliche Leistungsniveaus vorliegen. Das ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern ihren Text und die dazugehörigen Aufgaben selbständig zu lösen.

Um das Angebot möglichst abwechslungsreich zu gestalten, enthält jeder Themenkomplex zwischen 5-8 differenzierte Sach- und Erzähltexte. Dabei soll mit den beiden Hauptfiguren Mona und Hasan die kulturelle und sprachliche Vielfalt vor allem von Klassen mit hohem Migrationsanteil berücksichtigen.

Zu den ersten Aufgaben der Lehrpersonen während der LARS-Einheiten gehört es, die wichtigen Wortschatzwörter zu üben, die Texte vorzustellen und den Schülern die Texte mit den entsprechenden Leistungsniveaus auszuteilen. Während die Schüler ihrer Aufgaben selbständig erarbeiten, kann einzelnen Schülern individuelle Hilfe geboten werden. Ein wichtiger Punkt des Leseförderprogramms bildet der gemeinsame Abschluss der Lesestunde, um sicherzustellen, dass alle Schüler den Text richtig verstanden und daraus die wesentlichen Informationen entnommen haben.

Auch die entsprechenden Rätselaufgaben zu den Lesetexten wurden für vier Leistungsniveaus mit abnehmenden Schwierigkeitsgrad erstellt. Die Lesespiele dienen dem wiederholenden Lesen und bieten die Möglichkeit, die entsprechenden Wortschatzwörter weiter zu vertiefen und sie in die Wörterbücher einzutragen.

Ergebnisse der Studie zum LARS-Projekt

Phase 1: 2. Schulstufe, Oktober 2012 - Juni 2013

377 Schüler: 197 Mädchen – 180 Jungen

Interventionsgruppe: 159

Vergleichsgruppe 1: 218

(29 Wochen, 54 Lesefördereinheiten, Deutsch und Sachunterricht, 50 Min.)

Phase 2: 3. Schulstufe, Oktober 2013 – Juni 2014

608 Schüler: 292 Mädchen – 316 Jungen

Interventionsgruppe 2: Schüler der Vergleichsgruppe 1 + zusätzliche Schüler: 333

Vergleichsgruppe 2 - neue Schüler: 275

(25 Wochen, 50 Lesefördereinheiten, Deutsch und Sachunterricht, 50 Min.)

Ausgewählt wurden Schulen mit einem hohen Anteil (mind. 30 %) an Schülern mit einer anderen Erstsprache als Deutsch, wobei auch die Stadt-Landverteilung berücksichtigt wurde. Die Lehrpersonen der Interventionsgruppe wurde detailliert über den Ablauf und das Konzept der Förderung informiert.

Die Interventionsdauer, also die Zeit, welche die Schüler mit der Arbeit an den LARS-Materialien verbrachten, betrug über das ganze Schuljahr hinweg wöchentlich zwei Unterrichtsstunden.

Reaktionen und Ergebnisse des LARS-Leseförderprojekt im Rahmen der Studie

Für die Lehrpersonen war es wichtig, die LARS-Einheiten schon frühzeitig in den schulischen Alltag einbauen zu können. Vor allem die Sachtexte, die sich am Jahreskreis orientieren, konnten gut mit Sachunterrichtsthemen verbunden werden.

Ein wichtiger Punkt des Leseförderprogramms bildet der

gemeinsame Abschluss der Lesestunde.

Eine Lehrperson beurteilte die Integration der Lern-Einheiten für Mehrstufenklassen als nicht möglich. Die meisten am Projekt beteiligten Lehrerinnen und Lehrer stuften die Lesetexte für die besonders leistungsstarken Kinder als zu einfach ein, da sie die Kinder unterforderten. Als besonders geeignet erwiesen sich die Lehrmaterialien für leistungsschwache Kinder und Kinder mit einer anderen Erstsprache als Deutsch.

Kritisiert wurde, dass bei einem Wochenplan mit offenen Lernstrukturen sich die vorgegebenen LARS-Einheiten oft nur schwer integrieren ließen. Diese Schüler mussten sich für den Unterricht mit den fix vorgegebenen Strukturen der LARS-Einheiten erst umstellen.

Einige Lehrpersonen bemerkten, dass die Lesespiele bei den Schülern durch die Wiederholungen schnell als uninteressant empfunden wurden und mehr Abwechslung wünschenswert wäre. Alle Lehrer waren der Meinung, dass die Möglichkeit, die Leistungsgruppen zu wechseln, dabei helfen würde, noch besser auf die Lernbedürfnisse der Kinder eingehen zu können.

Aus Sicht der meisten Lehrer wurde der Nutzen des Lernprogramms vom Zeitaufwand her als höher eingeschätzt als der zusätzliche Aufwand dafür. Die Zeitersparnis bei der Unterrichtsvorbereitung wog den Mehraufwand durch das Kopieren und Einordnen der Lesetexte auf.

Bei Kinder mit Migrationshintergrund wurde angemerkt, dass diese den Text zwar einwandfrei vorlesen könnten (Lesefertigkeit), den Inhalt aber oft nicht verstehen würden (Leseverständnis). Hier seien oft zusätzliche spezielle sprachliche Anweisungen nötig.

Im abschließenden Gespräch mit den Lehrerinnen und Lehrern

kamen die Stärken und Schwäche der Studie zur Sprache.

Der Einsatz von Texten mit unterschiedlichem Leistungsniveau wurde von allen teilnehmenden Lehrkräften als grundsätzlich positiv bewertet. Ein Lehrerhandbuch bzw. ein Einführungsworkshop wurde von vielen als wünschenswert bezeichnet, ebenso wie ein Testmaterial für die Einstufung der Schülerinnen und Schüler in die vier Leistungsgruppen. Dies würde auch helfen, die Gruppen flexibel zu wechseln. Der Großteil der Lehrkräfte fühlte ihre Erwartungen erfüllt und plant die Materialien in flexibler Form weiterzuverwenden.

>> Lesefördermaterialien für unterschiedliche Lesekompetenzen

Literatur:

Klicpera, C., Schabmann, A., & Gasteiger-Klicpera, B. (2003). Legasthenie – LRS. Modelle, Diagnose, Therapie und Förderung. München: Reinhardt.

Schabmann, A., & Kabichler, R. (2007). Auswirkungen früher Leseschwierigkeiten. Leseverständnis, Leseverhalten und Einstellungen zum Lesen am Ende der Grundschulzeit. Heilpädagogische Forschung, 23(3), 155–166

Weiterführende Links:

Kerstin Waldmüller: Erfahrungen von Lehrerinnen und Lehrern bei der Durchführung des Leseförderprogrammes LARS

Differenzierter Leseunterricht – Materialien

Andreas Markt-Huter, 06-03-2025